- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

ぼぼ、珍宝、魔羅(まら)…移ろいゆく女性器、男性器の呼び名を江戸文化から辿る

「そんなはしたない言葉、わっちの口からはいえないでありんす…」

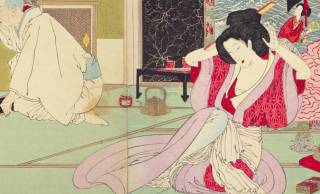

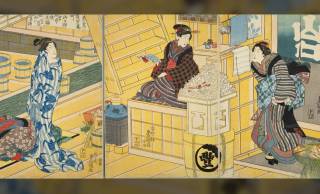

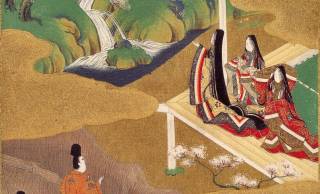

と花魁が言っていたかはわかりませんが、江戸時代の春画を眺めていて、ふと気になったのが性器の呼称。

女性器は「ぼぼ」と書かれていて男性器は「まら」。現在の一般的な呼び名とは違いますよね。

一体いつからなのでしょうか。その変遷を探ってみました。

「ま●こ」諸説ありすぎ!

まずは女性器の説から確認していきましょう。

- 「女の子(めのこ)」が変化した。

- 女性が生涯する性行為は1万回なので、1万回の幸せをもたらすから「万」と「幸せ」で「まんこう」と呼ぶようになった説(『大言海』より)。

- 中国の医学書で「陰門処(うむんこ)」と称していたからという説。※「陰門」は隠された入り口(広辞苑では外陰部)、「処」は場所という意味。

- 「御饅頭子」 とする説。幼児や少女の陰部は蒸したてのお饅頭のようにふっくらとしている様から。これが変化して御饅頭子(おまんずこ)となり、現代にいたるという説。

- 鎌倉時代の北条政子から来たとする説。ある戦で、政子が兵たちに直々に喝を入れたところ、大勝。その時に「お政様(おまんさま)」と喝采を送ったからそれが転じて「おまん」と女性の象徴となったという。

うーん、どれも一理ありそうですが政子説はこじつけな気がしますね。鎌倉から時代が下がった江戸時代で「ぼぼ」が主流だったことを考えますと、時代が逆行してしまいます。単純に女の子(めのこ)の転化ではないかと、筆者も思います。

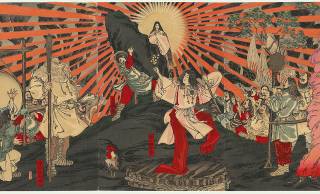

古事記では火所

ちなみに古事記では、イザナミノミコトが火の神・火之迦具土神(ヒノカグツチ)を生んだのちに亡くなりました。そのことから女陰は「火所(ほと)」と形容されました。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】