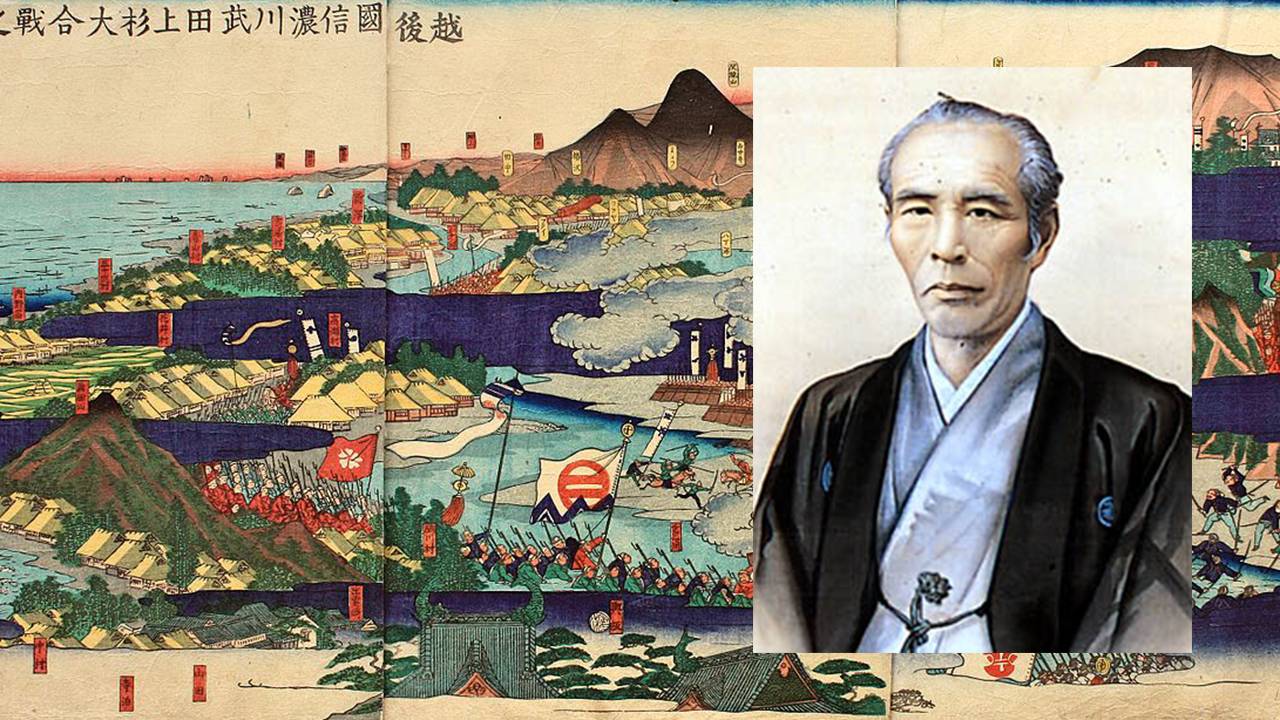

幕末に起きた「戊辰戦争」の敗戦藩はどのように復興したのか?三島億二郎に学ぶ地域再生戦略【後編】

【前編】では、戊辰戦争に敗戦し、明治維新を迎えた直後の三島億二郎とその周辺について見ていきました。

【前編】の記事↓

幕末に起きた「戊辰戦争」の敗戦藩はどのように復興したのか?三島億二郎に学ぶ地域再生戦略【前編】

戊辰戦争から明治維新へ──激動の時代、日本各地で旧幕府側に属した藩が敗北を喫し、町は焼かれ、武士も民も生活の基盤を失いました。その後、そうした「敗戦藩」はどのように立ち直ったのでしょうか。※関…

今回はその続きとなります。

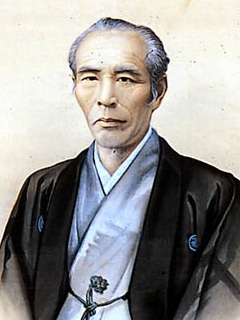

近代以降、長岡の人々が集まって自然発生的に誕生した「ランプ会」では、長岡の復興を単なる「物資の供給」や「制度の移入」ではなく、地域の独自性を活かした持続可能な仕組みとして築いていくための議論が行われました。

その成果は、実際の施策に次々と結びついていきます。そういった意味で、ランプ会は、単なるサロンではなく、アイディアを現実に落とし込む「実践の場」でもありました。

このランプ会を通じて生まれた施策は、現在の地域づくりの文脈から見ても非常に先進的です。例えば、1870年に設置された産物会所は、士族の経済的自立を助けるための職業訓練兼販売所でした。

1872年には洋式教育を導入した長岡洋学校を創設し、近代教育を普及。1873年には會社病院を設立し、公衆衛生の土台を築きました。

さらに1878年には、士族が受け取った秩禄処分の公債を資本に、地元金融機関である第六十九国立銀行を設立。金融による地域経済の再建にも着手しました。こららは全て、ランプ会での繋がりや、話し合われたことが実際の政策として実を結んだものです。これらの学校、病院、銀行は現在も名前を変え、存続しています。

そして、どれも、中央の制度をそのまま持ち込むのではなく、「地域に合ったかたち」で再構成して実行された点が重要です。

2ページ目 地域の人々の知恵とネットワークを活かした自立的な再生

ページ: 1 2