日本の法文化の基礎に…鎌倉武士が作ったルールブック「御成敗式目」は”昔のおきて”に留まらず!

「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」というものをご存じでしょうか。これは、鎌倉時代の武士たちが作った、いわば“ルールブック”のようなものです。正式には1232年、鎌倉幕府の3代執権(しっけん)・北条泰時(ほうじょう やすとき)によって制定されました。

※関連記事↓

武家のルール「御成敗式目」はなぜ50ではなく51箇条?中途半端な数字には理由があった!【陰陽思想】

御成敗式目とは日本初の武家法である御成敗式目は、鎌倉時代の1232年に施行された法令です。御成敗式条とか貞永式目とも呼ばれ、その後も室町時代・戦国時代・江戸時代と長く武士の法律の手本とされました。…

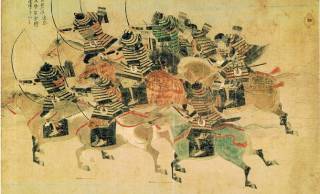

それまで武士たちは「先例」や「道理」といった曖昧な慣習に頼って、争いや問題ごとを解決していました。しかし、武士の世界が広がるにつれて、土地の取り合いや荘園(しょうえん)とのトラブルなど、法律によってきちんと決めておかないといけないことが増えてきました。こうした背景のもと、御成敗式目は生まれました。

御成敗式目は、全部で51か条からなる簡潔な条文で、主に武士同士の争いごとをどう解決するか、地頭(じとう)や守護(しゅご)の役割はどうあるべきかといったことが書かれています。

特徴的なのは、「法律をつくる」というよりも、「すでにあった慣習や価値観を整理して文章にした」点にあります。たとえば「こういうときはこうするのが道理だよね」といった、当時の武士の“常識”がもとになっているのです。

また、御成敗式目は貴族社会の法律(たとえば律令や公家法)と対立するものではありませんでした。北条泰時は、弟の北条重時に宛てた手紙の中で「これは武士の世界での話であって、公家のルールを否定するものではない」と伝えています。

このように、御成敗式目は「武士のための法」としてつくられながらも、当時の日本全体の法秩序との調和も考えられていたのです。

ページ: 1 2