神様が裁判官!?起請文、盟神探湯(くがたち)……中世日本の裁判における“見えざる力”への誓い

現代の裁判は、証拠や証言、そして法律にもとづいて冷静に判決がくだされます。しかし、800年ほど昔の中世の人びとは、「本当のこと」をどう見つけ出すか、いまよりもっと難しい状況に直面していました。

証拠も記録もそろわないなかで、人びとはしばしば「神の力」に判断をゆだねていたのです。

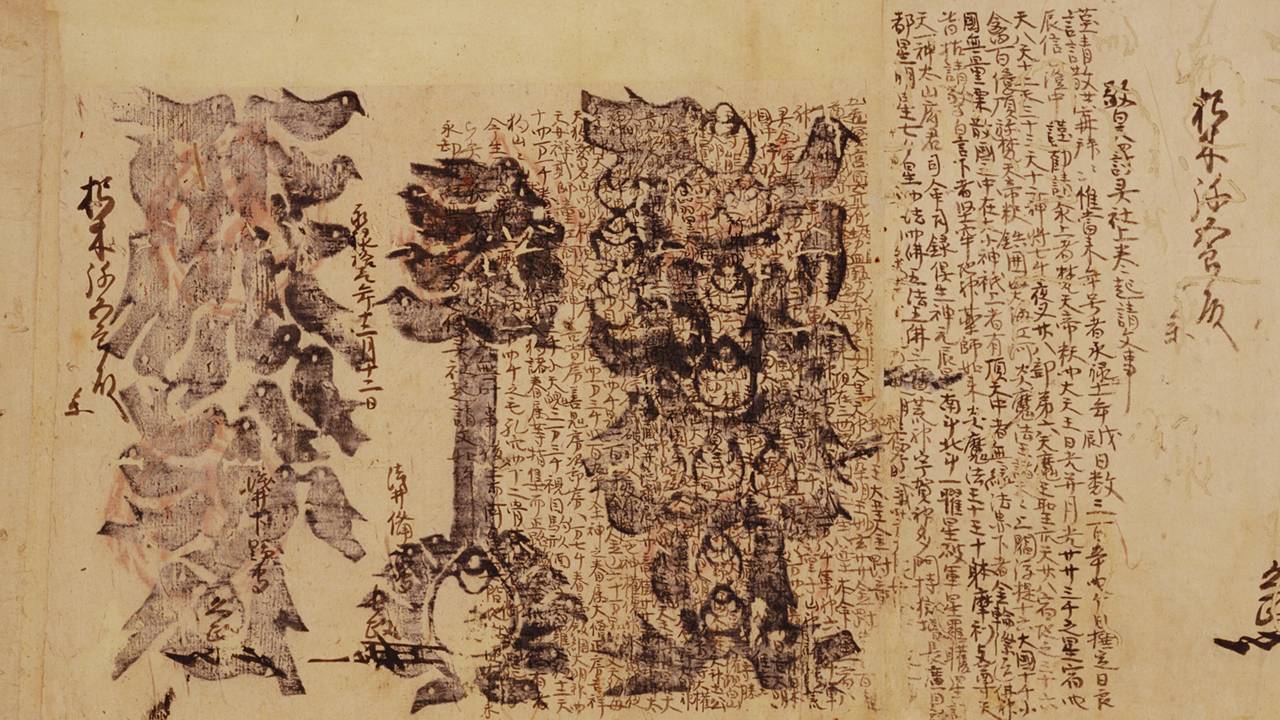

日本の鎌倉時代に使われていた「起請文(きしょうもん)」も、そうした裁きの一つです。

※関連記事↓

戦争は始めるより終わらせる方が難しい!では戦国時代はどのように「停戦」にこぎつけていたのか?

戦争は終えるのが難しい世界史でも日本史でも、歴史を見れば―もちろん現代でも―戦争は、始めるよりも終えるほうが難しいのが普通です。それでは、戦争が当たり前だった戦国時代、大名たちはどうやって…

これは「私の言っていることが本当でなければ、神仏の罰を受けてもかまいません」という誓いを、文書のかたちで表したもので、争いごとの場面で用いられました。

起請文を書いた人は、神社や寺にこもって数日を過ごし、その間に鼻血が出たり、病気になったり、身の回りに不吉なことが起きれば、「神が嘘を見破った証拠」とみなされました。

ただし、こうした起請文は、身体に直接苦痛をともなうものではなく、精神的な儀式として行われた点で、比較的穏やかな形式だったといえます。

とはいえ、日本にも以前はもっと過酷な「神の裁き」が存在しました。奈良時代や平安時代には、「盟神探湯(くがたち)」と呼ばれる方法がありました。

これは、熱湯に手を入れて、火傷を負うかどうかで真偽を判断するもので、神が正しい人を守ってくれるという考え方に基づいていました。身体を使って神意を問うこの方法は、ヨーロッパで行われていた「神判(オルダル)」とよく似ています。

ページ: 1 2