鳥山検校の「検校」って何?江戸時代の視覚障害者の職能団体「当道座」について詳しく解説【大河べらぼう】

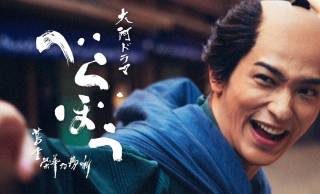

2025年の大河ドラマ『べらぼう』で、市原隼人さんが演じているのが盲人の「鳥山検校(とりやま けんぎょう)」です。小芝風花さん演じる「瀬川」を身請けしたことでも話題になりました。

大河『べらぼう』鳥山検校と五代目瀬川(小芝風花)の悲惨なその後…咲くも散りゆく4本の徒花【前編】

この「検校(けんぎょう)」ですが、なかなかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、そんな検校もそのなかのひとつである「当道座(とうどうざ)」について詳しくご紹介していきたいと思います。

「当道座(とうどうざ)」とは

当道座(とうどうざ)は、江戸時代の男性の視覚障害者の職能集団です。上から、検校、別当(べっとう)、勾当(こうとう)、座頭(ざとう)の4つの階級にわかれていました。そして、さらに細分化されており、73の位にわかれていました。

なお、当道座は江戸幕府に公認されていました。また、当道座が男性の視覚障害者の団体出会ったのに対し、女性の視覚障害者は「瞽女(ごぜ)」という組織に所属し、三味線を持って全国を流していました。

当道座の始まり

当道座の始まりは、室町時代にさかのぼると言われています。

なお、検校のもともとの起源は平安時代までさかのぼります。仁明天皇の第四皇子である人康(さねやす)親王は若くして失明し、隠遁して同じように目が見えない人々を集め、琵琶、管弦、詩歌などを教えました。

人康親王が亡くなった後、そばに仕えていた者に検校と勾当の官位を与えたとする故事により、当道座の最高の官位は検校とされました。

鎌倉時代には、目の見えない人々による琵琶の演奏とともに『平家物語』が語られました。明石覚一(あかしかくいち)という人物は、失明し琵琶法師となったのですが、『平家物語』のスタンダード(=平曲の大もと)となる「覚一本(かくいちぼん)」をまとめました。

さらに、彼は足利一門だったため、室町幕府の庇護を得たのです。これにより、「当道座」が誕生しました。

2ページ目 → 当道座での出世はお金が必要 〜 高利貸しも認められた