戦争は始めるより終わらせる方が難しい!では戦国時代はどのように「停戦」にこぎつけていたのか?

戦争は終えるのが難しい

世界史でも日本史でも、歴史を見れば―もちろん現代でも―戦争は、始めるよりも終えるほうが難しいのが普通です。

それでは、戦争が当たり前だった戦国時代、大名たちはどうやって合戦を終わらせたのでしょうか。

※あわせて読みたい記事↓

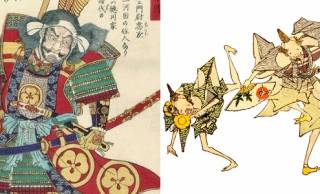

大将の討死、敗走、殲滅…戦国時代、合戦の勝敗はどのように決められていたのか?判断基準を紹介

判断基準は「敗走」今回は、戦国時代の合戦が「どのように終わっていたのか」について見ていきましょう。まずは、合戦の勝ち負けの判断基準から。こうした判断基準はいろいろあったようですが、最も分か…

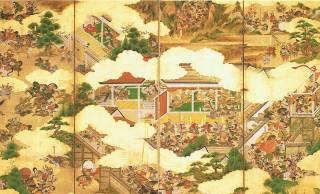

総力戦の世界戦争を経てきた現代の私たちから見れば、「相手を滅ぼすまで戦うんじゃないの?」と考えてしまうところですが、相手を完全に倒してしまい、土地を荒らして農民まで死に絶えたのではその領土を得る意味はありません。

それに、総力戦で互いに国力が削られてしまうと、別の敵が現れて漁夫の利をさらわれる可能性が高いです。

よって戦国時代の場合、ある程度戦って優劣が決まると双方から使者が出て、領土の新しい境界線を決めたり、今後の相互不可侵や安全保障での合意をとりつけて停戦となるのが普通でした。

特に領土争いが理由の場合は、「どちらが正しいか」という戦いではなく「あの土地が欲しい」という実利的な目的によって始まった戦いということになります。

その場合は、条件さえ折り合えば停戦にこぎつけるのはそう難しいことではありませんでした。

さて、停戦合意がなされると、誓紙を交わすことになります。

誓紙とは「起請文(きしょうもん)」のことです。