戦争は始めるより終わらせる方が難しい!では戦国時代はどのように「停戦」にこぎつけていたのか?:2ページ目

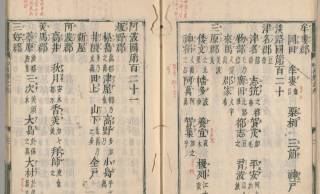

起請文による手続き

もともと、国境を接する戦国大名たちは、軍事同盟の締結や合戦など大名同士の外交関係が顕著になるに従い、こうした起請文を取り交わすことが少なくありませんでした。

軍事同盟の締結や合戦の和睦に際して、お互いの信頼を確認するために双方で起請文を交わしていたのです。

例えば、有名なものに天正壬午起請文があります。

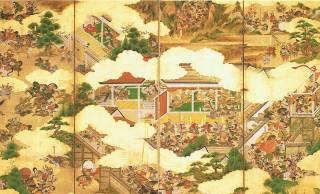

天正10年(1582年)3月、織田・徳川連合軍の甲斐侵攻により甲斐の武田氏は滅亡しました。

そして同年6月、本能寺の変で織田信長が横死すると、武田遺領を巡る天正壬午の乱が発生します。

さらに同年8月に、甲斐では徳川家康と相模国の北条氏が対峙する事態になりました。

甲斐に在国していた武田遺臣の多くは動向を注視していましたが、8月12日に黒駒の合戦で徳川勢が北条方を撃破すると、家康に臣従することを決めます。

その際に、数名から数十名のグループごとに起請文を提出し、家康への忠誠を誓ったとされています。