大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”【後編】

「さらば源内」……大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』公式のこのフレーズに、史実とはいえど「いや待ってくれ!」と感じた視聴者は多数いるでしょう。

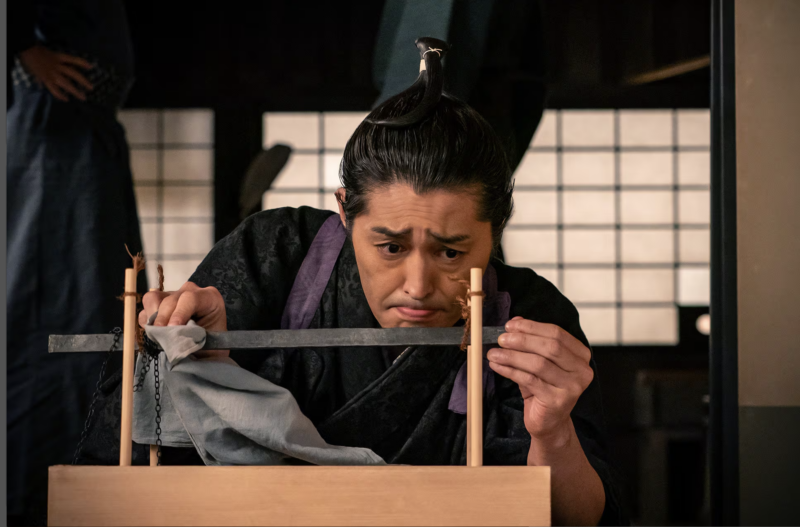

周囲の人々を魅了させてきた平賀源内(安田顕)。「本当に平賀源内がいたら、こんな感じではないだろうか?」と思わせるほど安田顕さんの抜群の演技力で、非常に魅力的な人物として人気を集めています。

ところが、史実は残酷なもの。そんな源内とも別れの時が迫ってきました。【前編】では、源内が自分の輝く「光」の強さゆえ「影」の部分が濃くなっていくことをご紹介しました。

※【前編】の記事↓

大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”【前編】

【後編】でも、光を失い「暗闇」に陥り悲劇的な人生の終焉を迎えてしまう“なぜ”を、考察していきます。

真剣に「国益」を考えていた源内

自分の興味のまま自由に発明に打ち込む人のイメージが強い平賀源内ですが、実は国産の優れたものを海外に、また輸入品は国産化するなどで国益を確保しようと、まじめに取り組んでいました。

陶芸家としても名高い平賀源内は、幕府に提出した『陶器工夫書』のなかで、「日本の土をもって、唐・阿蘭陀(オランダ)の金銀を取り候」と記していたそう。

現代でも愛用されている「万歩計」も源内が発明

ドラマ15回「死を呼ぶ手袋」では、バッタものの「エレキテル」が出回り町人に悪口を言われて、怒りのあまりに竹光ながら抜刀してしまう源内の姿が描かれていました。蔦重が慌てて止めに入るのですが周囲の人々は笑っています。この頃はこういう騒ぎを繰り返していたのかもしれません。

意次の知遇を得て日の出の勢いだったころを思い出し、「こんなはずでは」と嘆く源内。暗い部屋の中で「万歩計」を持ちながら、田沼意次の屋敷で「万歩計」を披露したことを思い出します。「量程器」というもので源内が自作したものです。(源内も、よく帯のところにこの量程器をぶら下げていましたね。)

これは旅の時、腰に下げて歩くと、内蔵した振り子が揺れて距離を計測できる仕組みで、あの伊能忠敬も全国測量の際に使用したそう。「現代でもウォーキングをする人々が愛用している」ことを、本人に伝えたいものです。

2ページ目 源内の脳裏に浮かんだ「物類品隲」は学者としての代表作