大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”【後編】:3ページ目

才能や存在が輝いていただけに「陰」も濃くなる

「エレキテル」は、源内が発明したのではなく長崎遊学中に破損した製品を入手して持ち帰り、修理したものです。

エレキテルの量産と売り込みに夢中になった源内が、腕のいい職人・弥七(片桐仁)を雇い入れ、家を訪れた源内に「エレキテール・売レテール源内ツイテ〜ル!」などと絶好調だった時もありました。

はしゃぐ源内はとても嬉しそうでしたが、同時に夢中過ぎてあやうさも感じる場面でした。けれども、エレキテルの図面を弥七に盗まれ、安い偽物が出まわり、さらに「効果はない」と評判はガタ落ち。

そういえば、松葉屋の遊女・うつせみ(小野花梨)が源内のところに身を寄せていた浪人・織田新之助(井之脇海)と駆け落ちしたときに、女将のいね(水野美紀)が「うつせみの代わりに」と源内の家からエレキテルを持ち去って行ったのを覚えている人も多いでしょう。

その後、堕胎手術をして体調を崩した遊女・松崎(新井美羽)にエレキテルを試したもののまったく効かず「あんなもん嘘っぱちのおもちゃだって、近頃はみんないってるよ」といねに言われてしまう始末。

エレキテルの不評が影を強めていく

心配した蔦重が源内の元を訪ねると、「職人が図面を盗み、粗悪な偽物が増え、エレキテルが効かないという悪評が立ったので訴える」と。

けれど、いねが持ち去ったのは源内作のエレキテル。「せっかく優れたものだと喜んでいたのに実はそうではなかった」と認めるのは辛過ぎて、「あくまでも効かないのはニセモノだから」と自分にも言い聞かせていたのか。徐々に様子がおかしくなっていきます。

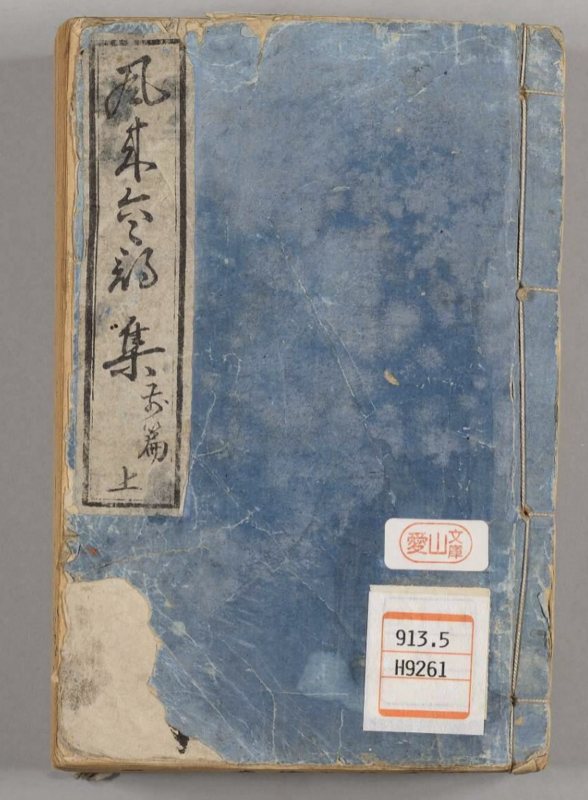

源内が死を迎える2年前の安永6年(1777 )に書いた風来六山人(平賀源内)作の狂文集『風来六部集』は、現実社会に対する不平不満・鬱屈した心情が吐露されているのですが、その中に

「国恩を報ぜん事を思ふて心を尽せば、世人(セジン)称して山師といふ」

(国の恩に報いようと心を尽くしているのに、世間の人々には『山師』と呼ばれてしまう)

という文章があります。そして、「さまざまな才能を持っているので、それぞれの分野においてプロの仕事をしているのに、「下請け」「二番煎じ」「からくり」などのように言われ理解してもらえない。日本の国益のためにやっているのに」という心情が面々と綴られているそうです。そのときの源内を思うと切ないですね。