鬼平・長谷川平蔵が奉行になれなかった理由。時の老中との微妙な関係が平蔵の運命を分けた【前編】

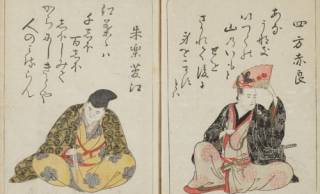

NHK大河ドラマ『べらぼう』に登場し、池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』でも有名な長谷川平蔵。

大河『べらぼう』にも登場、放蕩息子・長谷川平蔵はどう出世した?鬼の平蔵 誕生秘話【前編】

彼が火付盗賊改の長官に就任したのは、時の老中・田沼意次と松平定信という二人のビッグネームによるところが大きいです。

そのあたりの事情を前編・後編に分けて解説します。

まず田沼意次が老中だった時代、幕府は商業を重視する政策を採っていました。

そのため幕府財政は改善され好景気となったものの、金銭中心の社会構造となったことから、贈収賄が広がっていきます。

こうして諸大名から贈られてくる御進物がそれまで以上に多くなり、長谷川平蔵は田沼意次の引き立てで御進物を納戸に納める御進物番の仮役に任じられました。

一般に思われているほど、田沼意次は賄賂まみれの悪徳政治家ではありませんでした。しかし変な言い方をすれば、当時の賄賂という習慣と田沼意次の存在が、平蔵の出世のきっかけになったと言えるでしょう。

暴動を鎮圧

しかし天明7年(1787年)に田沼意次が失脚し、6月に松平定信が筆頭老中となります。定信が田沼政治を批判して寛政の改革を行ったのは、皆さんご存じのとおりです。

そして、平蔵が火付盗賊改の長官に就任したのはこの年の9月のことでした。

この18世紀後期という時代は災害や飢饉が頻発し、江戸に無宿が多く流入するようになっていました。

このような状況下で、平蔵が火盗改に就任した年には、飢饉による米価の高騰から江戸市中で打ち毀し(暴動)が発生しています。

『江戸会誌』によると、この時、平蔵が御先手組をはじめ与力15騎、同心300人を引き連れて暴徒を召し捕ったとあります。これによって江戸市中に平蔵の名が知れ渡るようになりました。

『鬼平犯科帳』では、平蔵自らが昼夜を問わず街を巡回したり、捜査したりする様子が描かれています。

事実、平蔵はそれまでの火盗改と異なり、自ら無提灯で夜廻りをするなどして街の事情に通じていたようです。