弥生人は文字を読み書きできたのか?衝撃の「硯(すずり)」出土がもたらす考古学の新たな可能性

衝撃の硯片の発見

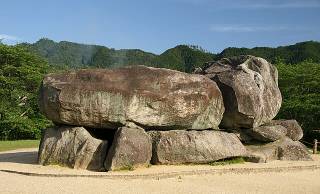

玄界灘に面した福岡県糸島市は、3世紀の倭(日本)を記録した史書「魏志倭人伝」が記す伊都国の所在地とみられています。

その王都と目される三雲・井原遺跡で、日本列島の文字文化の始まりを捉え直す弥生時代の硯(すずり)が出土しました。

それは紀元前1世紀~後2世紀ごろの土器だまりで2015年に発掘された縦6センチ、幅4・3センチ、厚さ6ミリの石片で、翌年には厚さの違う別の硯片も確認されました。

片面を研磨して薄く仕上げる特徴は、楽浪郡の遺跡で出土した硯と同じ。楽浪郡とは現在の北朝鮮に紀元前2世紀末に置かれた中国の出先機関で、後3世紀初めには南半分が帯方郡となります。

倭人伝は、倭の女王・卑弥呼が魏に遣使して「上表」したとか、帯方郡の役人が皇帝の「詔書」を携え倭国を訪れたなどと伝えています。

これを読むと、倭人が中国語を理解して漢文で外交文書を作成したかのようですが、これを裏付けるような考古学の出土遺物がなかったため、研究者の見解は分かれていました。

しかし硯の発見は、この地で筆を用いた文書がしたためられたことを示しています。倭人伝が記す伊都国の特別な地位が改めて注目されています。