これぞ武士の妻!江戸時代、夫と共に討ち入り!死線を乗り越えた女房の武勇伝【葉隠】

武士とはその身分を与えられた本人だけでなく、その妻子や一族にいたるまで武士としての立ち居振舞いを求められました。

妻(女性)であれ子(年少者)であれ、なるほど武士に相応しくなければ、先祖代々の家名を穢してしまうことになります。

そのような意識は戦乱の世が去った江戸時代においても根強く残っており、武士たちの生きる規範となったのでした。

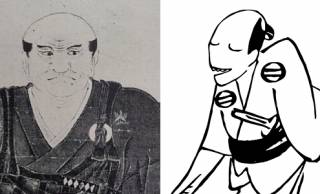

今回は江戸時代の武士道バイブル『葉隠(葉隠聞書)』より、とある武士夫婦のエピソードを紹介したいと思います。

※合わせて読みたい記事↓

武士道バイブル『葉隠』最終巻・最終話の教訓がこれだ!口述者・山本常朝は何を伝えたかったのか?

江戸時代に成立した武士道バイブル『葉隠(はがくれ。葉隠聞書)』。隠居した佐賀鍋島藩士・山本常朝(やまもと じょうちょう/つねとも)が語った内容を、同じく田代陣基(たしろ つらもと)が書き記した…

「死の覚悟を忘れたか」妻の叱咤

今は昔し、高木ナニガシ(以下、高木何某)という武士がいました。

ある日のこと。高木何某が近所の農民らと口論になり、三人がかりで袋叩きにされてしまいます。

殴る蹴るの挙句に田んぼの中へ放り込まれた高木何某は、ボロボロになって帰宅しました。

「ただいま」

「お帰りなさいませ……一体いかがなされましたか?」

出迎えた妻(以下、高木妻)に高木何某が事情を説明すると、彼女は激怒して夫に問いただします。

「失礼ながら、旦那様はそれでも武士ですか。よもや死の覚悟をお忘れではありますまいな?」

侮辱を受けて、おめおめ帰って来たのか。名誉を損なわれたら一命を賭して戦うのが、武士の武士たる所以です。

「かつて忘れたことはない」

高木何某が憮然として答えるや、高木妻は続けて言いました。

「人間、誰でも一度は死にます。病気で死んだり、切腹を仰せつけられたり、縛り首その他色々あるでしょう。どれも大した違いはありませんが、見苦しい死に様を晒すことだけは、まこと無念でなりません」

人の一生は死に方で決まると言います。侮辱に耐えて目先の生命を永らえたところで、何の意味があるのでしょうか。

それだけ言うと、高木妻は表へ出て行きました。