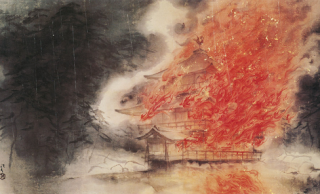

戦国時代、最も落城回数が多かったのは織田信長の居城だった「岐阜城」!名城はなぜ頻繁に落城したのか?

難攻不落の名城?

戦国時代、落城した回数がいちばん多い城はどこでしょうか。 それは岐阜城です。

織田信長は、尾張国(愛知県)の出身ですが、故郷よりも岐阜のほうが気に入っていたとみられます。彼が美濃の居城にしていたのが岐阜城でした。

この城は海抜329メートルの稲葉山(金華山)山頂にある山城で、かつては『美濃を制すものは天下を制す』と言われるほどの難攻不落の名城でした。

しかし難攻不落どころか、歴史を紐解いてみると、知られているだけで六回も落城しているのです。

最初の落城は、まだ土岐氏が美濃を治めていた時代のことです。当時は守護代斎藤氏の居城でしたが、斎藤道三によってあっさり落城しました。1525年のことです。

また、1567年には、信長の攻撃に屈して斎藤龍興が追放され三度目の落城を迎えました。

さらに、本能寺の変直後の1583年には、新たな城主となった織田信孝が秀吉と対立。そのため秀吉に大軍を送られ、岐阜城はまたしても落城しています。これが五度目でした。

このように、岐阜城は戦国時代の数々の歴史的な出来事の舞台となりましたが、その度に城は落城し、多くの武将たちの手を渡り歩いたのです。

なぜ岐阜城はここまで何回も落城したのでしょうか。