「大化の改新」は後世の創作!?「乙巳の変」に秘められた謀略をめぐる最新学説を紹介【前編】

大化の改新とは何か

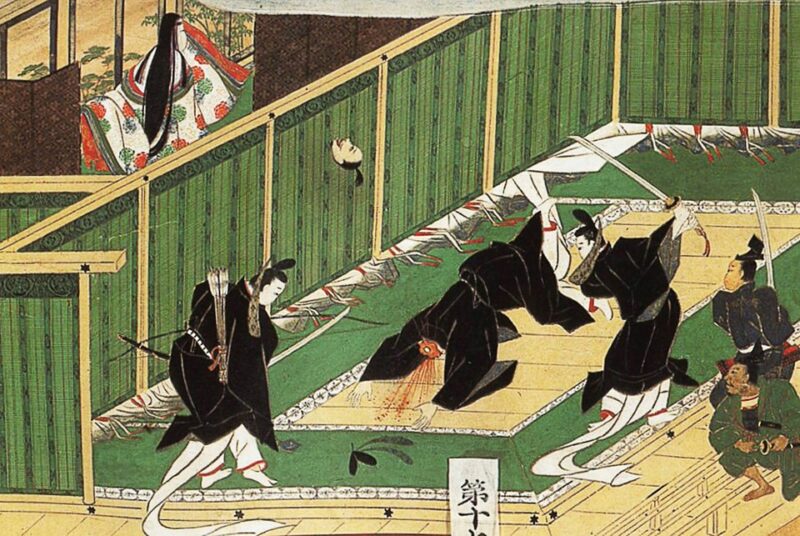

645年(大化元年)に蘇我入鹿が暗殺された後、皇極天皇は中大兄皇子に皇位を譲ろうとしますが、皇子が固辞したため軽皇子(孝徳天皇)に譲位します。

そして孝徳天皇の時代に改新の詔が発表され、天皇中心の中央集権国家を築くために行われた一大政治改革が、「大化の改新」です。

※関連記事↓

学校では実はもう「大化の改新=645年」とは教えていない!?あの語呂合わせは使えません

「大化の改新≠645年」?大化の改新と言えば歴史の年代を暗記するための語呂合わせを思い出しますね。大化の改新は645(大化元)年とされてきたので、「大化の改新、蘇我入鹿をムシゴロシ」とか「…

乙巳の変で蘇我氏を滅ぼした中大兄皇子は「大化」という年号を定め、天皇中心の中央集権国家を築くため、さまざまな政策を行いました。

本稿では、この「大化の改新」はどのようなものだったのか、この政治改革は本当に行われたのか、その真相について前編・後編に分けて説明します。

天皇にならなかった中大兄皇子

上述の通り、孝徳天皇(軽皇子)が皇極天皇に代わり即位した後に行われた一連の政治改革を「大化の改新」と呼びます。

乙巳の変に始まる大化の改新の主役は中大兄皇子であり、次期天皇にふさわしい人物と思われますが、蘇我入鹿暗殺後、彼はなぜか皇位には就きませんでした。その理由について、『日本書紀』は次のように伝えています。

皇極天皇が中大兄皇子に皇位を譲ろうとすると、皇子は退出して中臣鎌足に相談しました。

鎌足は「兄上の古人大兄皇子がいるのに皇位を継げば、人の道に背きます。叔父上の軽皇子を立ててはどうですか」と進言し、皇子はその通りに天皇へ奏上します。

それならと天皇は軽皇子に譲位しようとしますが、今度は軽皇子も「古人大兄皇子が即位すべきです」と何度も固辞します。

しかし、中大兄皇子と軽皇子から推された古人大兄皇子が「私は出家して吉野に入り、仏道修行に励みます」と断ったため、結局軽皇子が即位し、孝徳天皇が誕生しました。

ページ: 1 2