「なんで日本語ってはっきりしないの?」その理由を日本文化から考えると、日本語がもっと好きになる!

日本語を勉強している人や、日本語にちょっと苦手な気持ちを持っている人の中には、

「なんだか日本語って、はっきりしないなあ」と思ったことがあるかもしれません。

たとえば、「もうやりました」とだけ言われても、“誰が”“何を”やったのか、ちゃんとはっきりしないことがありますよね。でも、実はこれ、日本語がへんだからというわけではないのです。そうした言い方には、日本の文化や考え方が深くかかわっているのです。

※合わせて読みたい記事↓

ため口、一点張り…いろいろある“賭け事”から生まれた日本語を紹介!

シカト、ピカイチ…意外に多い?「花札」から生まれた日本語たちを紹介

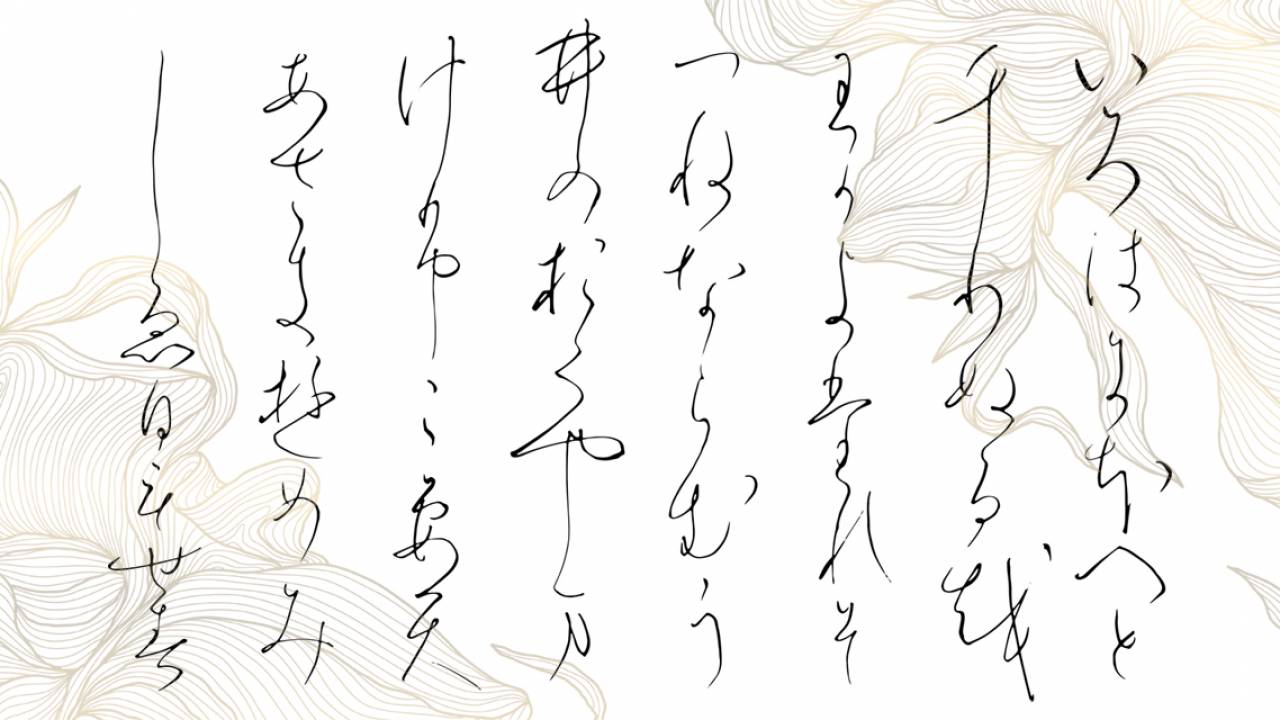

日本語では、会話の中で主語(「わたし」「あなた」など)を言わなくても通じることがとても多いです。たとえば「行きました」と言うだけで、誰が行ったのかは、そのときの話の流れや空気からわかるようになっています。こういう話し方ができるのは、日本の社会が「空気を読む」ことをとても大切にしているからです。

あえて言葉にしないことで、お互いに思いやりをもって伝え合う、という考え方があるのです。

このような文化のことを、専門の言葉で「高文脈型(こうぶんみゃくがた)文化」または「ハイコンテクスト文化」といいます。これは、言葉そのものよりも、表情、しぐさ、話の前後関係や人間関係など、“言葉の外にあるもの”から意味を読みとる文化のことです。

いっぽうで、アメリカやヨーロッパの多くの国々のように、言いたいことははっきりと言葉で伝えることが大切だとされている文化もあります。こうした文化は「低文脈型(ていぶんみゃくがた)文化」または「ローコンテクスト文化」と呼ばれています。

たとえば、英語では “I love you.” のように、「誰が」「誰を」「どう思っているか」をはっきりと言います。でも日本語では、「好きだよ」とだけ言っても、気持ちはちゃんと伝わると考えられています。むしろ、「私はあなたが好きです」とはっきり言ってしまうと、ちょっとよそよそしく聞こえてしまうことさえあるのです。

このように、日本語では「あえて言わないこと」が、やさしさや思いやりのあらわれになることもあるのです。

この“言い方のちがい”は、「敬語(けいご)」にもあらわれています。日本語には、相手をたてる「尊敬語」、自分をへりくだる「謙譲語」、ていねいに話す「丁寧語」といった使い分けがあります。話す相手が目上の人か、同じ立場の人か、それによって言葉そのものが変わるのです。

なぜそんなにややこしくなっているかというと、日本では「人との関係」をとても大事にしてきたからです。相手との立場のちがいや気持ちに合わせて、ことばの形を変える――それは、相手への思いやりなのです。

2ページ目 気持ちをくみとり調和を大切にする文化から生まれた「日本語」