- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

ちゃんと仕事してるのに…「油を売る」のが、どうしてサボりの代名詞と呼ばれるのか?

「どこで『油を売って』いたんだいっ!」……お使いの帰りに寄り道なんかして遅くなると、よくこう言われたものでした。

仕事をさぼって時間をつぶすことを「油を売る」と言うのはよく知られる通りですが、よく考えてみればちょっとおかしいと感じます。

昔から油は夜闇を照らす灯りとして重宝され(食用油が一般家庭に普及したのは明治時代以降)、それを商うことは立派に世の中の役に立っており、それをサボりと見なされるのは心外です。

かの松波庄五郎(まつなみ しょうごろう。後の斎藤道三)だって若い時に勤しんで身を立てた油売りが、どうしてサボりの代名詞にされてしまったのでしょうか。

由来は油の量り売りから

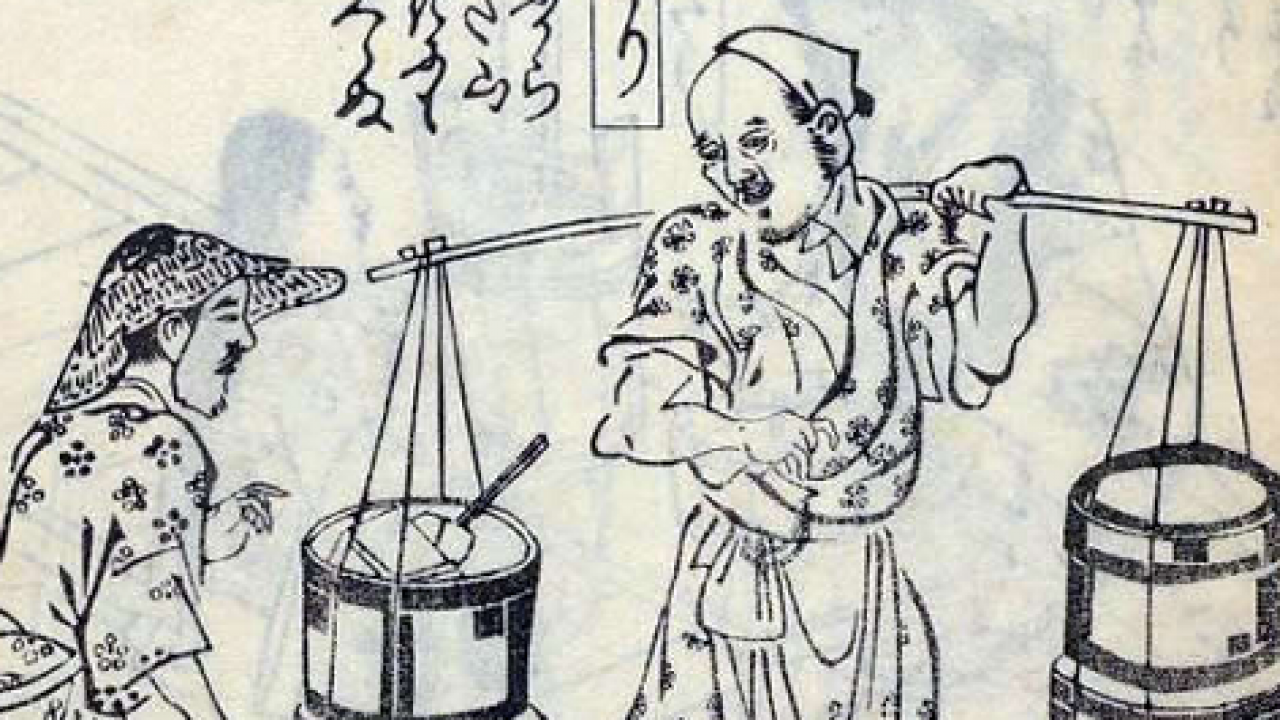

現代であれば、油はビンなり缶なりペットボトルに詰められているので、一ついくらで売り買いすればいいのですが、昔はお客さんの持ってきた容器に流し込む、量り売りスタイルが一般的でした。

油売りは相手がどんな容器を持ってこようと、自分の用意したマス(一合≒180ccとか一升≒1.8ℓとか)で油を汲んで、そこに注いで「一合or一升いくら」で売ることになります。

しかしマスで油を汲む時、油は水などに比べて粘り気があるため、油を汲んだマスの外側にも油がまつわりついて、みんなお客さんの容器に注ぎこまれてしまいます。

消費者の立場にすれば「何をケチなことを……」と思うでしょうが、油売りにしてみれば「塵も積もれば山となる」で、このコストが結構バカになりません。

だから油売りは、油を汲んでもすぐにお客さんの容器へは注がず、しばらく待ってマスの外側の油を滴らせて自分の容器に戻します。

商品はもらった代金ぶんしか渡したくない……確かに理屈としては正しいのですが、お客さんとしてみれば「代金は払ったのだから、早く商品を渡してくれ」と言いたくなるのが人情で、ゆっくりもったり滴り落ちる油を眺めているのは、かなりストレスが溜まりそうです。

そこで油売りは、お客さんが退屈しないように色々と話のタネを仕込んでおき、すっかり油が滴り落ちるまでの間、雑談に興じたのでした。

もちろんすべての油売りがそうだったとは思えませんが、こうしたエピソードから、くっちゃべって時間をつぶすことを「油を売る」と言うようになったのだそうです。

※参考文献:

日本語倶楽部『語源500 面白すぎる謎解き日本語』KAWADE夢文庫、2019年11月

バックナンバー

- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】