「武士」の本当の姿とは?戦国時代から江戸時代、明治維新まで変化してきたその役割

武士と聞くと、「主君に忠義を尽くし、戦いに生きる者」というイメージを持つ読者も多いかもしれません。しかし、武士の歴史を振り返ると、その役割や生き方は時代とともに大きく変化してきました。

果たして、武士は本当にずっと「侍(さむらい)」としての姿を貫いていたのでしょうか。今回は、そんな武士のあり方を見ていきたいと思います。

関連記事:

「武士」のルーツは”地方の無法者”ではない!実は朝廷や皇族と密接な関係にあった武士の実態【前編】

変わる「中世」の定義教科書では、かつては中世を「鎌倉時代・室町時代(いわゆる戦国時代を含む)」として説明してきました。しかし、現在は平安時代の末期から、つまり「院政」が発生した時点から、日…

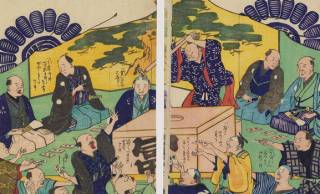

平安時代に登場した「武士」

武士が歴史に登場したのは平安時代のことです。当時、貴族が政治の中心にいましたが、地方では自分の土地や家を守るために武力を持つ者たちが現れました。彼らがのちに「武士」と呼ばれるようになり、貴族に仕えながら、しだいにその力を強めていきました。

そして、鎌倉幕府を開いた源頼朝のように、武士が政治を動かす立場へと成長していったのです。このころから、武士は「戦う者」としての地位を確立しました。

しかし、戦国時代になると、武士の生き方は大きく変わります。

この時代は、日本各地の武将たちが勢力争いを繰り広げ、戦が絶えませんでした。そのため、武士にとって最も大切だったのは「忠義」ではなく、「生き残ること」でした。

たとえば、豊臣秀吉や徳川家康も、もともとは別の主君に仕えていましたが、状況を見極め、新しい勢力に加わることで最終的には天下を取ることに成功しました。

つまり、戦国時代の武士は、単なる戦士ではなく、時代の流れを読みながら行動する「戦略家」でもあったのです。また、この時代の武士は、戦うだけでなく、城を運営し、領地の農民を管理するなど、政治や経済の役割も担っていたのです。

ページ: 1 2