- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

逆の意味で使ってませんか?忠臣蔵で有名な堀部安兵衛「おっとり刀」の語源を紹介

ある時、甲さんがこんな事を言いました。

「乙さんは『おっとり刀』だからなぁ……交渉に行かせて大丈夫かなぁ」

乙さんはとてもお淑やかな(おっとりとした)方なのでそう言ったのでしょうが、語感が似ているからか、本来と真逆の意味で使われていることが意外に多いものです。

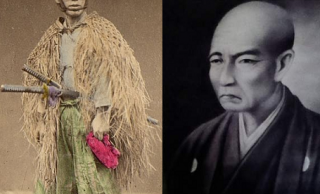

おっとり刀の語源には諸説ありますが、今回はその一説として「忠臣蔵(ちゅうしんぐら。吉良邸討入り)四十七士」で有名な堀部安兵衛(ほりべ やすべゑ)のエピソードを紹介したいと思います。

安兵衛、義叔父の助太刀に「おっとり刀」で駆けつける

堀部安兵衛として有名な彼は、その本名を武庸(たけつね)と言い、江戸時代前期の寛文十1670年に越後国新発田藩(現:新潟県新発田市)で中山弥次右衛門(なかやま やじゑもん)の長男として誕生しました。

生まれてすぐに母を亡くし、14歳の時(天和三1683年)に主家を追われて浪人となった父を亡くして孤児になるなど、苦労続きの人生でした。

しかし剣術の腕前は一流で、元禄元1688年に19歳で江戸に出ると、小石川牛天神下にあった堀内正春(ほりうち まさはる)の道場で頭角を現し、直心影流(じきしんかげりゅう)の免許皆伝となります。

そんな折、義叔父の盃を交わしていた同門の菅野六郎左衛門(すがの ろくろうざゑもん)が高田馬場で果し合いをすることとなりました。

「拙者に万一の事あれば、仇討ちと妻子の世話をお頼み申す」

後事を託そうと義理の甥を訪問した六郎左衛門でしたが、折悪しく安兵衛は深酒をしており、泥のように眠っていました。

そこで仕方なく六郎左衛門は書置きを残して果し合いに赴き、酔いから醒めた安兵衛は書置きを見るなり「すわっ、一大事!」と跳ね起き、刀を「押っ取って」助太刀に駆けつけた……これが「おっとり(押取)刀」の語源とも言われています。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】