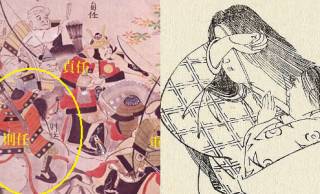

源頼朝の先祖と死闘を演じた藤原経清(奥州藤原氏祖)の壮絶な生涯【その4】

平泉に栄華を誇った奥州藤原氏の祖・藤原経清が歩んだ壮絶な生涯についてご紹介するシリーズの最終回です。

平安時代後期に東北の地で起きた「前九年の役」は、陸奥に勢力を張る安倍氏と源頼朝の祖先源頼義の間で行われた戦乱でした。藤原経清は陸奥国府の官人でありながら、安倍氏側について「前九年の役」を戦い抜きますが、敗れた経清は頼義によって悲惨極まる死を遂げることとなります。しかし、藤原経清の存在と活躍が、その後の日本史に大きな影響を与えることになるのです。

【その3】では、貞任・経清軍の前に頼義率いる国府軍が完敗を喫した「黄海(きのみ)の戦い」と、清原氏を味方につけ巻き返しを図る頼義についてご紹介しました。

源頼朝の先祖と死闘を演じた藤原経清(奥州藤原氏祖)の壮絶な生涯【その3】

【その4】では、清原氏を味方につけた頼義率いる国府軍により追い詰められた安倍貞任の滅亡と藤原経清の最期、そして、「前九年の役」の後日談についてお話ししましょう。

厨川柵に籠城。最後の戦いを挑む

次々に落とされる安倍氏側の城柵

清原氏の参戦により、形勢は一気に逆転しました。源頼義はこの機に乗じて貞任・経清征討へ軍を動かします。

頼義:いよいよ機は熟した。全軍、出陣じゃ!よいか皆の者、こたびこそ貞任と経清の首を挙げるぞ!

1062(康平5)年8月、国府軍は貞任の弟宗任と叔父良照が守る小松柵を攻撃します。熾烈極まる攻城によく耐えた宗任も、ついに支えきれず敗走しました。

しかし、奥六郡深くまで進撃してきた国府軍の兵糧が乏しくなったと判断した貞任は、9月、緒戦の劣勢を覆そうと頼義本陣に奇襲をかけます。この戦いは6時間にもおよぶ激戦となりました。

だが、時間が経つにつれ数に勝る国府軍が優勢となり、貞任は退却を命じます。頼義は追撃の手を緩めず、勢いに乗じて、石坂柵・衣川関・藤原業近柵と次々に安倍氏支城を落としていきました。

貞任:このうえは厨川の柵に籠城だ。急ぎ安倍・藤原の一族郎党は厨川に向かへ!

貞任と経清は、安倍一族と藤原一族を集結させ、奥六郡最北の厨川の柵に籠城しました。

源義家の活躍で厨川柵が陥落

厨川の柵は、約800m離れた位置にある嫗戸柵と連携して防御を固める城柵です。要所に高い櫓を設け、周囲に広く深い堀をめぐらし、堀底には多数の白刃を埋め込んで敵の侵入を防ぐという堅城でした。

9月15日、国府軍は厨川の柵を包囲、総攻撃を開始します。激しい矢戦が交わされる中、攻めかかる国府軍に対し、城中から石や熱湯が浴びせられます。一進一退の攻防は翌日も続きますが、17日になり、激しい風が城に向かって吹き始めました。

義家:天は我らに味方したぞ!この機を逃さず、城に火を放て!

源義家の命で放たれた火は烈風にあおがれ、みるみるうちに厨川の柵は猛火に包まれました。国府軍の手に落ちた厨川の柵では、貞任の妻をはじめとする安倍一族の女・子供たちが燃え盛る城中で次々と自尽して果てたのです。

貞任:無念だが、ここにいたっては詮方なし。嫗戸柵に移り、最後の一戦いを行おうぞ!

貞任ら安倍一族の男たちと経清は厨川の柵を捨て、最後の抵抗を行うため、東方の嫗戸柵に移りました。