源氏と平氏の立場逆転!”武士の世”の始まりを告げ歴史が大きく動きだした「平治の乱」をわかりやすく解説

「保元の乱(ほうげんのらん)」から3年後の1159年(平治元年)、京都で「平治の乱(へいじのらん)」という戦いが起こりました。この戦いによって、日本の歴史は大きく動き、源氏と平氏の立場が逆転しました。

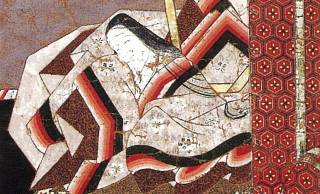

戦いの中心には、後白河法皇(ごしらかわほうおう)、その側近の藤原信西(ふじわらのしんぜい)、そして源義朝(みなもとのよしとも)と平清盛(たいらのきよもり)がいました。

この戦いがどうして起こり、どのような結果をもたらしたのかを、わかりやすく説明していきます。

この時代、日本の政治の中心は天皇ではなく「院政(いんせい)」と呼ばれる形で、退位した天皇が実権を握ることが一般的でした。1156年に「保元の乱」という戦いがあり、それによって後白河法皇が権力を握ります。このとき、彼を支えたのが藤原信西という人物でした。

※関連記事↓

まさしく”武士の時代”の始まり!平安時代に起きた「保元の乱」の歴史的な意義・全貌をわかりやすく解説

学校の歴史の授業では、「武士の力が台頭するきっかけとなった乱」として「保元の乱」を習った方も多いと思います。一方で、この乱は登場人物の人間関係があまりにも複雑すぎて、「どうして戦いが起こったのか?…

信西はとても優秀で、後白河法皇の政治を助けていましたが、それに反発する貴族も多くいました。その中の一人が藤原信頼(ふじわらののぶより)でした。信頼は「自分が権力を握りたい」と考え、味方を集めます。そこで協力したのが、源義朝でした。

1159年、平清盛が熊野(くまの)へ参詣して京都を離れている間に、信頼と義朝はクーデターを決行しました。彼らはまず後白河法皇を幽閉し、信西を攻撃します。信西は一度逃げましたが、最終的には見つかり、自ら命を絶ちました。

これで信頼と義朝の勢力が京都を支配するかと思われましたが、ここで問題が起こります。信頼は平清盛を味方につけようとしましたが、清盛はこれを拒否。逆に後白河法皇を救い出し、反撃の準備を始めます。

ページ: 1 2