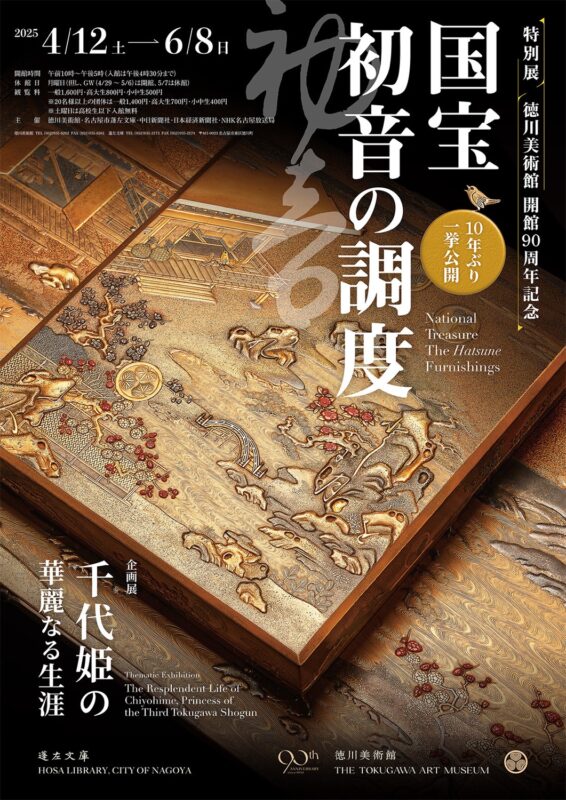

これぞ蒔絵の最高傑作!国宝「初音の調度」が10年振りに一挙公開。徳川美術館 特別展にて

国宝「初音の調度」は、江戸時代の美を極めた大名婚礼調度。3代将軍家光の長女・千代姫が尾張徳川家に嫁ぐ際に誂えられた、黄金に輝く豪華絢爛な蒔絵の傑作です。

そんな「初音の調度」が、徳川美術館の開館90周年記念特別展で、10年振りに一挙公開されることになりました。

贅を尽くした材料と技術の粋を集めて製作された「初音の調度」は今でこそ70件ですが、製作当時の数は200件とも、300件とも推測されています。

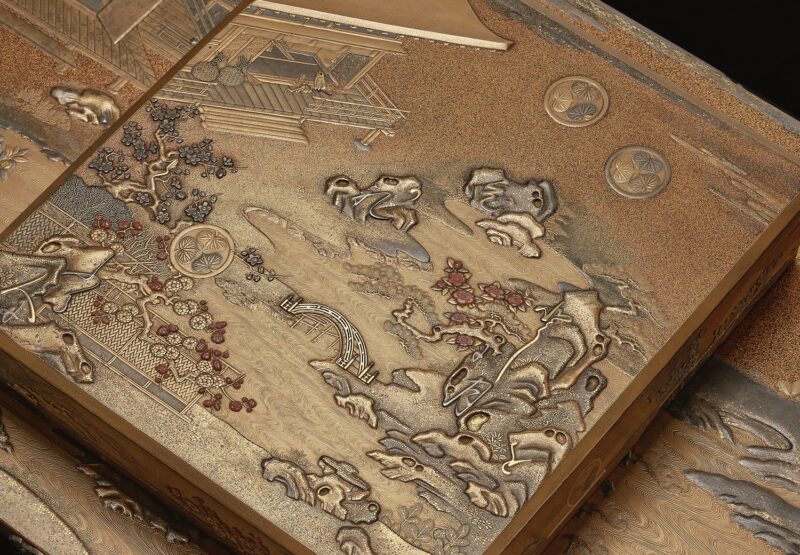

極めて短期間に膨大な量の調度類が製作され、かつそれら1点1点には『源氏物語』の「初音」の帖をモチーフとした意匠が大小様々に施されました。めでたい場面であるからなのか、「初音」の帖で描かれる母が子を思う気持ちが幼い娘を嫁がせる家光の心情にリンクしたのか、あるいはその両方か。

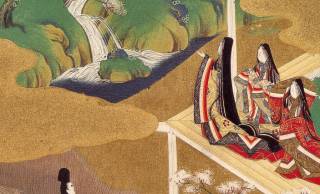

意匠の中に隠された『源氏物語』の和歌の文字

「初音の調度」には、新年を迎えた六条院の情景が描かれます。紫の上と暮らす明石の姫君の部屋には、母である明石の君から贈られた鶯の作り物や贈り物を入れた竹籠が置かれ、そこには和歌が添えられています。

「年月を松にひかれてふる人に 今日うぐいすの初音聞かせよ」

この和歌は、母が我が子の便りを待ちわびる心情を詠んだもので、その文字が調度の意匠の中に巧みに散りばめられています。この、文字を意匠の一部として忍ばせ一体化させる技法を「葦手(あしで)」といいます。「葦手」は、天皇家、摂家、将軍家など、家格の高い家のみが使用を許された技法であり、特に慶事に用いられるおめでたい装飾として知られています。「初音の調度」には、この雅やかな技法が贅沢に施されています。

凝縮された超絶技巧

「初音の調度」には様々な漆工芸の技法が使われており、1作品を見るだけでもその種類の多さに驚きます。

ひとつの作品にここまで多種多様な技法を取り入れた類例はなく、「初音の調度」が漆工芸の最高傑作と謳われる理由であると同時に、「初音の調度」製作のために集められた職人たちが、当時一流の技術者ばかりであったことを窺い知ることができます。

製作年代・作者が明確、かつ一括して現存

「初音の調度」は千代姫の婚礼調度という明確な目的を持って製作されました。そのため、寛永14年(1637)に幕府から蒔絵師・幸阿弥長重(こうあみ ちょうじゅう)に製作の命が下り、2年後の寛永16年(1639)に完成したことが記録として残されています。

幸阿弥家は蒔絵師の家系で、なかでも長重は天皇家や大名家の道具を多数製作し、その名声を高めた人物です。幕府の命を受けた長重はプロデューサーとして製作の指揮にあたり、多くの職人を束ねながら驚異的なスピードで婚礼調度を完成まで導きました。当時200件から300件は作られたとされる調度類は現在70件を残すのみですが、他の大名家の婚礼調度のほとんどが散逸されているなか、70件という数は他に類を見ない奇跡ともいうべき現存数となっています。

千代姫の死後、「初音の調度」は尾張家の菩提寺である建中寺(名古屋市東区)の宝蔵に納められました。生前名古屋の地を踏むことはなかった千代姫ですが、「初音の調度」は明治維新や第二次世界大戦などの逸失の危機を乗り越え、質・量ともに類例のない、江戸時代を代表する蒔絵の名品として今も名古屋で守り伝えられています。

「初音の調度」が公開される「徳川美術館 開館90周年記念特別展 国宝 初音の調度」は、2025年4月12日(土)~6月8日(日)の期間、徳川美術館 本館展示室で開催されます。