- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】

一番槍、抜け駆け などなど…現代でも使われている”武士の文化”に由来する言葉をご紹介:2ページ目

2ページ目: 1 2

抜け駆けも!

仕事や恋愛において、密かに人を出し抜く人・ことを「抜け駆け」といいますが、こちらも合戦に由来します。

戦いにおいて、ほかの人より先にこっそり陣を抜けだして、功績を立てようと敵中に攻め入ることを指しました。

意外な由来を持つ「大御所」

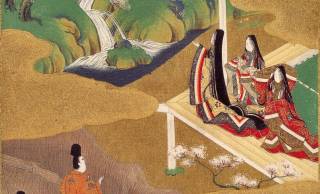

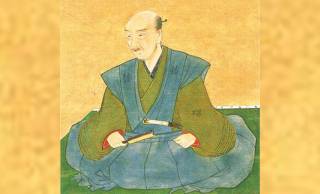

「彼は大御所タレントの一人だ」のように、いまでもよく使われる「大御所」という言葉。こちらも歴史に由来する言葉なんです。古くは、天皇の住まい「おほみもと」を指す言葉でした。

その後、親王の隠居所である御所を指すようになり、次第に親王自身を敬う尊称となりました。

さらに時代が下ると、隠居した将軍やその隠居所も大御所と呼ばれるようになりました。

江戸時代には、1605年に徳川家康が息子・秀忠に将軍職を譲った際に、彼を敬って「大御所」と呼ばれました。なお、現在のような意味になったのは昭和になってからのことです。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】

- No.193一番槍、抜け駆け などなど…現代でも使われている”武士の文化”に由来する言葉をご紹介

- No.192かつては”幻の豆”と呼ばれていた山形名物「だだちゃ豆」はなぜ ”だだちゃ” と呼ぶの?