- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

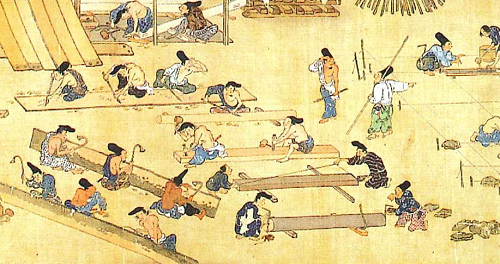

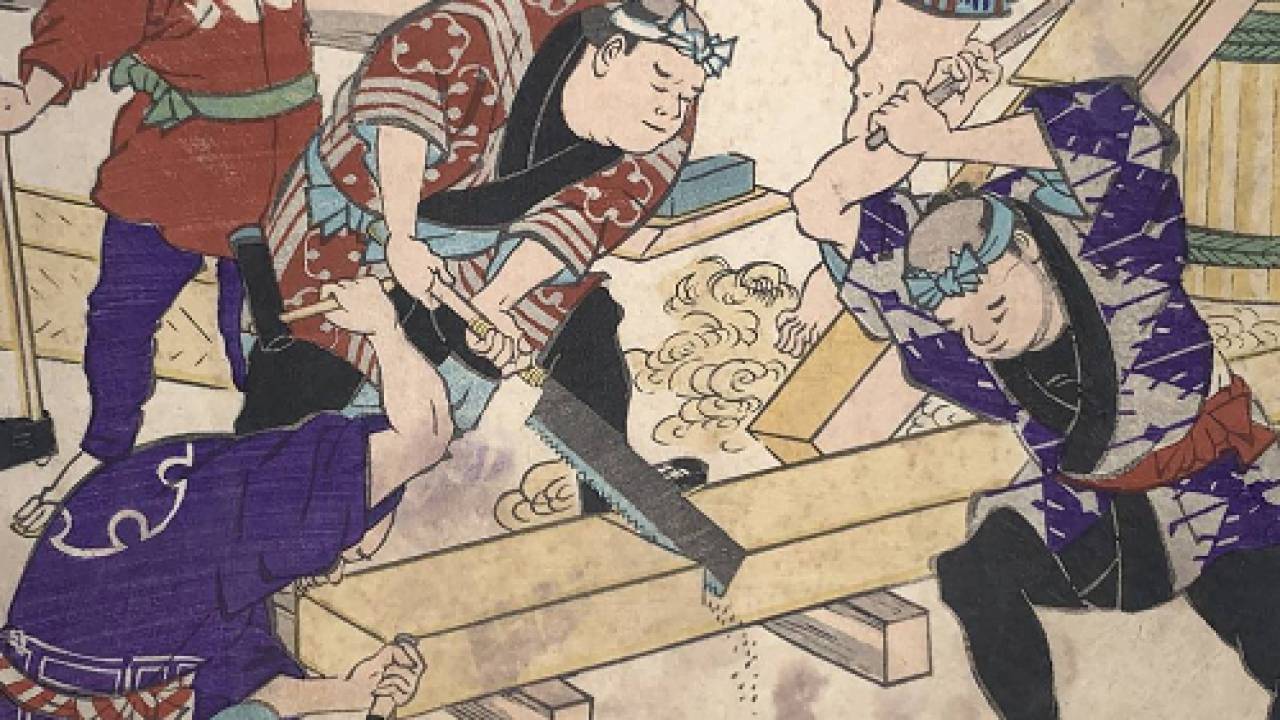

現代でも大活躍!江戸を支えた「華の三職」大工・左官・鳶職人たちの語源を紹介

火事と喧嘩は江戸の華、なんて昔から言うように、とかくお江戸は火事が多く、関東平野を吹き渡るカラッ風と密集した木造住宅街が、たびたび被害を大きくしたものでした。

しかしまぁ、家なんて言っても現代みたいに大袈裟なモンじゃなく、焼けたらまた建てりゃいいさと気楽に笑う明るさが江戸っ子の身上。

てな訳でまた家を建てるのですが、そんな事だから建築需要は常に高く、職人たちも(よほどの怠け者か、腕の悪くない限り)仕事にあぶれることがありませんでした。

そんな職人たちの中でも「華の三職」と持て囃されたのが大工(でぇく、だいく)と左官(しゃかん、さかん)、そして鳶(とび)。

カネ廻りがいいもんだから「宵越しのゼニぁ持たねぇ」と気前よく、女はもちろん街の人気者だったと言います。

今回はそんな華の三職、大工と左官と鳶の語源について紹介したいと思います。

大工はもともと「おおだくみ」だった

大工の起源をさかのぼると、奈良時代の木工寮(もくりょう)にたどりつきます。

木工寮に仕えた工部(たくみべ)の内、特に彼らを指揮する長を大工(おおだくみ)と呼びました。

時代が下り、江戸時代に入ると音読みで「だいく」と呼ぶようになり、広く建設職人の代名詞となったのでした。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】