熱海から小田原まで160分!明治〜大正時代に活躍した「熱海軽便鉄道」の歴史をたどる

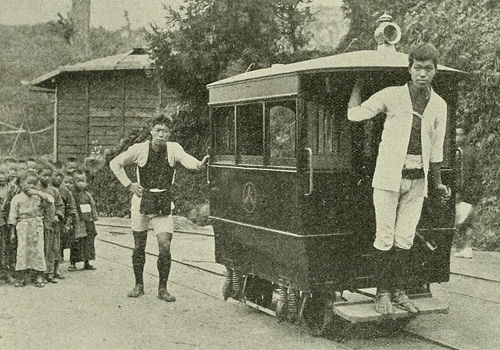

JR熱海駅前に展示されていた小さな蒸気機関車。

コンパクトながら武骨なデザイン、そして黒一色の剛直な佇まいに心惹かれ、すかさず写真を撮影しました。

これは熱海軽便鉄道7機関車と呼ばれ、明治末期から大正時代にかけて熱海から小田原までの約25キロを結んでいたそうです。

今回はこの熱海軽便鉄道の歴史を紹介します。

熱海から小田原まで160分!

熱海軽便鉄道は明治40年(1907年)に豆相人車鉄道(ずそうじんしゃてつどう。明治28・1895年開業)から切り替える形で開業します。

【熱海軽便鉄道の停車駅】

- 小田原(始発)

- 早川

- 石橋

- 米神

- 根府川

- 江ノ浦

- 長坂

- 大丁場

- 岩村

- 真鶴(旧:城口)

- 吉浜

- 湯ケ原(旧:門川)

- 稲村

- 伊豆山

- 熱海(終点)

それまでは人車(レール上の貨客車を人力で押して輸送)を使って熱海から小田原まで約4時間をかけて輸送していました。

現代の感覚では考えられない移動速度ですが、さらに昔の駕籠(かご)では6時間かかっていたため、人車でも大きな進歩と言えます。

それが蒸気機関車で貨客車を牽引する熱海軽便鉄道は約2時間40分(160分)。着実に利便性を向上させられるのでした。

ただし人車から蒸気機関車に切り替える(レールを拡幅する)工事にコストがかかり過ぎたため経営が傾き、明治41年(1908年)大日本軌道に買収されてしまいます。

同年から蒸気機関車での営業を開始したものの、東海道本線が御殿場経由から熱海経由にルート変更されると、大日本軌道では太刀打ち出来なくなりました。

そこで大正9年(1920年)、補償を兼ねて鉄道設備や車両のすべてを国鉄に売却します。

その後、熱海軌道組合が結成され、国鉄が熱海軽便鉄道の設備や車両を組合に貸し与える形で営業しました。

大正11年(1922年)にルート変更後の東海道本線が小田原~真鶴まで開通すると(熱海線)、熱海軽便鉄道は並行区間を廃止して残りの区間(真鶴~熱海間)のみ営業を継続します。

しかし大正12年(1923年)の関東大震災によって甚大な被害を受けて全線不通となり、再開の目処が立たないまま翌大正13年(1924年)に廃線とされてしまったのでした。