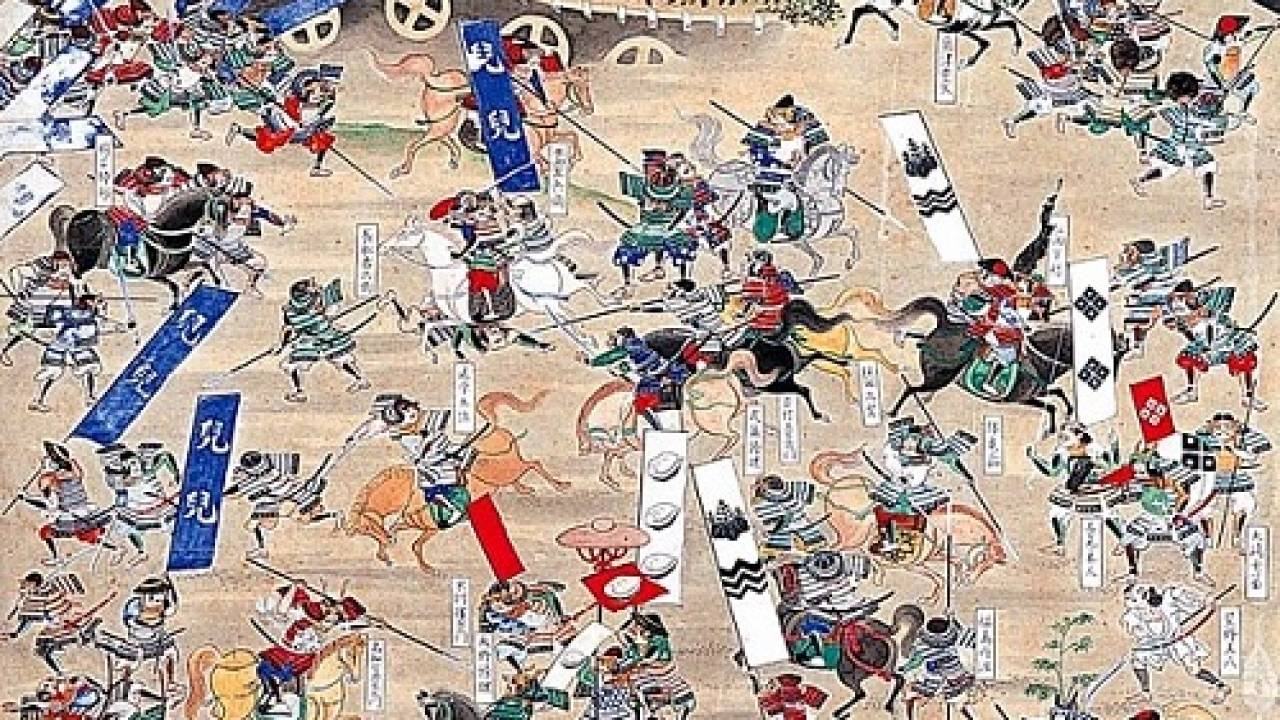

戦国時代の武士たちはのんびり「湯治」に行くヒマなどない!合戦でのケガの応急処置はどうしてた?

湯治に行ってるヒマはない

戦国時代の武士たちは、言うまでもなく、戦闘において頻繁にケガをしていたと思われます。

それにしても、彼らがそうして合戦で傷を受けたとき、どうやって治療していたのでしょうか。

こう問いかけると、すぐに湯治というキーワードが頭に浮かぶ人も多いと思います。

たとえば、山梨県には、武田軍の湯治場だったと伝えられる秘湯がいまでも残っています。白骨温泉がそうで、信玄が傷兵の治療や、疲労困憊した兵たちを療養させるために愛用していたといわれています。

しかし、合戦中に負傷したらのんびり湯治に行く時間はありません。まず応急処置が必要となります。

もちろん当時は絆創膏もなければオキシドールなどの消毒液もなかったわけで、戦国武士たちはもっぱら薬草で応急処置をしていました。

薬草と灰

合戦の場で止血剤として使われたのは、紫根草という薬草です。染料の原料にもなる植物で、当時の武士たちはこの紫根草の根の粉末を袋に入れて持ち歩いていました。

そして、ケガをしたらその粉末を傷跡に塗り込んでいました。すると被膜がすぐにできて、ほどなく血が止まったといわれています。

実際、ムラサキとも呼ばれる紫根草は現在も生薬として日本薬局方に収録されており、現在でも外用薬や抗炎症薬として使用されています。

武士たちは、紫根草の粉末を持ち合わせていないときは、傷口に灰をすり込んでいたようです。

今の時代から見るととても衛生的とはいえない処置ですが、刀傷を受けた場合はまずは血を止めることが先決です。応急的に灰をすり込んで、とにかく止血していました。

そうして応急処置した後で、改めて医者や薬師に治療してもらっていたのです。

ページ: 1 2