蔦屋重三郎とも交流があり、戯作者や狂歌師として活躍した「朋誠堂喜三二」とはどんな人物?【大河ドラマ べらぼう】

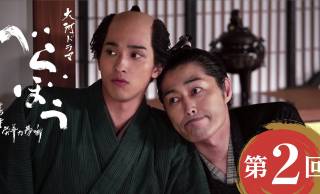

放送開始から人気かつ話題を呼んでいる2025年の大河ドラマ『べらぼう』。放送がはじまった序盤から、主人公・蔦屋重三郎をはじめとして個性的なキャラクターが次々と登場していますよね。

そこで今回の記事では、そんな大河ドラマ『べらぼう』にも登場する朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)という人物についてご紹介していきたいと思います。

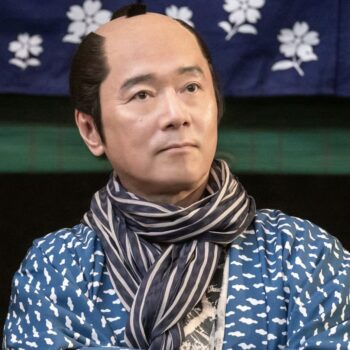

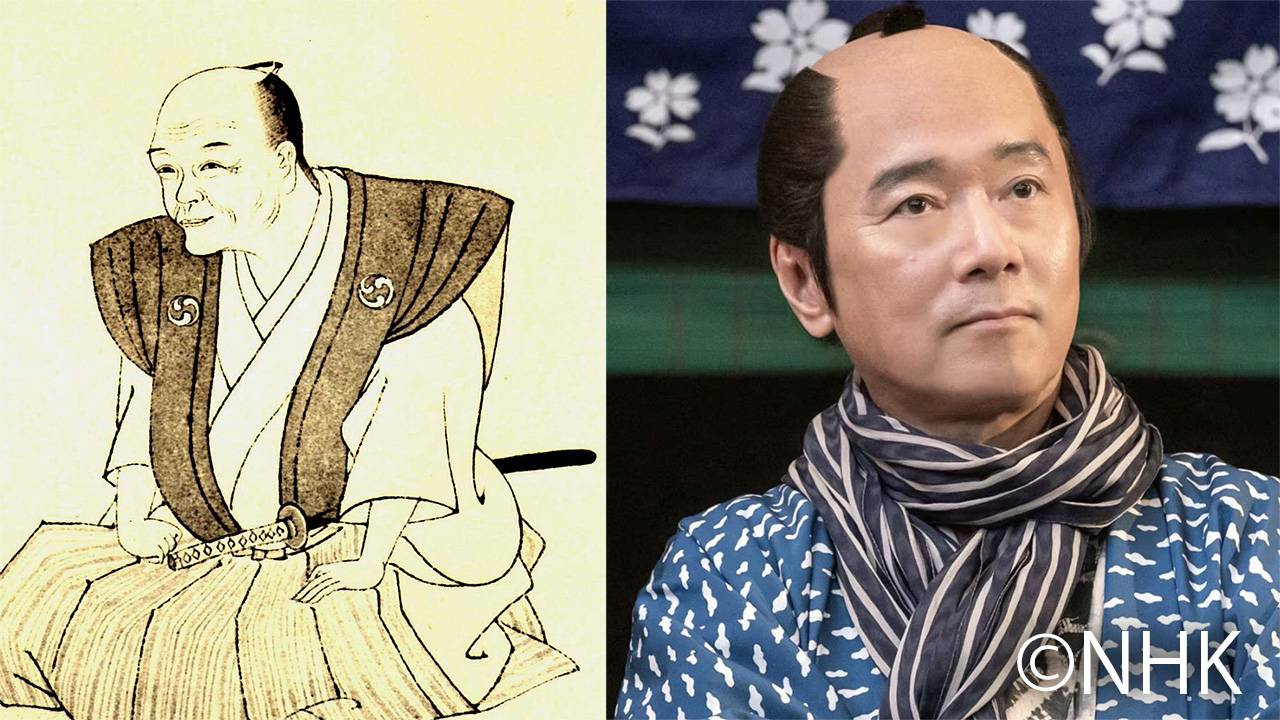

ちなみに、大河ドラマでは尾美としのりさんが演じています。

※ 朋誠堂喜三二は本名を「平沢常富(ひらさわつねとみ)」といいますが、この記事では、筆名である朋誠堂喜三二で統一して表記します。

朋誠堂喜三二の生まれ

朋誠堂喜三二は、旗本・佐藤三四郎に仕えていた西村久義(にしむらひさよし)の三男として、1735年(享保20年)江戸で生まれました。14歳のときに、母方の縁戚である久保田藩士・平沢家の養子になり、名前を「平沢常富」としました。ちなみに、彼は生涯江戸判定で暮らしました。

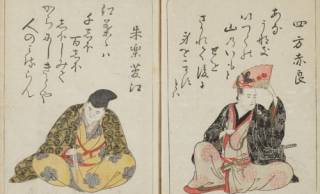

幼いころから漢学や俳諧を学んで、文学に触れていた少年でした。

戯作者(げさくしゃ)としての活躍

天明のころ、朋誠堂喜三二は藩の江戸留守居役筆頭として、120石取りでした。当時の江戸留守居役は、江戸藩邸を取りしきり、幕府や他藩との交渉などを担っていました。今でいうある種の外交官というイメージでしょうか。

そんな人々との情報交換の場となったのが、吉原でした。朋誠堂喜三二は「宝暦の色男」と自称して、吉原に通い詰めていました。そして、勤めの余技として、吉原についての知見を活かして執筆した「当世風俗通(とうせいふうぞくつう)」を出版。大人気となりました。

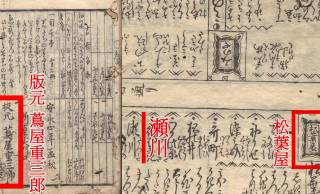

また、「親敵討腹鞁(おやのかたきうてやはらつづみ)」という黄表紙を刊行。こちらも一世を風靡し、流行作家となりました。ちなみに、親敵討腹鞁は恋川春町が挿絵を描いています。

ページ: 1 2