- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

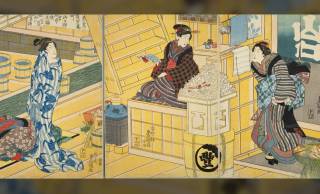

どうぞご贔屓(ひいき)に…その語源は”鼻息の荒い竜の子”だった?:2ページ目

2ページ目: 1 2

日常のあちこちで見かける贔屓

そんな熱意に応えるべく、中国はじめアジア各地では、昔から石柱や石碑などの土台として鼻息を荒くしている贔屓の姿が多く彫刻されています。

ことわざに「贔屓の引き倒し」と言いますが、これは贔屓を引っ張ってしまったら、その背負っている石柱などが倒れるため、あまり引き立てすぎると(周囲の嫉妬や妨害などによって)却ってダメになってしまうことを意味しています。

他にも不公平な「依怙贔屓(えこひいき。依怙とは私利私欲の意)」や、弱い者にことさら肩入れしたくなる「判官贔屓(ほうがんびいき。判官は悲劇の英雄・源義経)」など、現代でも暮らしの中で数多く使われています。

鼻息を荒くして働きたい仕事があるというのは、実に幸せなことです。それでは皆様、どうか今後ともご贔屓に。

※参考文献:

鎌田正ら『新漢語林 第二版』大修館書店、2011年2月

荒俣宏『怪物の友 モンスター博物館 【荒俣宏コレクション】』集英社文庫、1994年4月

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】