邪馬台国の場所「九州説vs畿内説」はもう古い?邪馬台国と倭の情勢を国際関係から読み解く【後編】

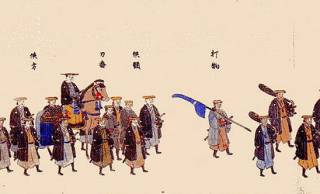

倭と呉の関係

【前編】では、『魏志倭人伝』に登場する邪馬台国について、昔ながらの「九州と畿内のどちらにあったのか」という議論はあまり重きを置かれなくなっていることを解説しました。

邪馬台国の場所「九州説vs畿内説」はもう古い?邪馬台国と倭の情勢を国際関係から読み解く【前編】

九州説vs畿内説『魏志倭人伝』に登場する邪馬台国については長らく議論が交わされ続けており、学界はもちろんアマチュア考古学者や古代史ファンに至るまで、多くの人々の好奇心をとらえ続けています。…

では、現代の歴史学では、どのような観点からの研究が進められているのでしょうか。

【前編】で少し述べましたが、当時の日本(倭)は全体として魏よりも呉の方との交流が深かったのではないか、と考えられています。

最近では、こうした観点をベースにして考えられるようになりました。

例えば山梨県の鳥居原狐塚古墳や、兵庫県の安倉高塚古墳などから出土した鏡には赤鳥という年号(元号)が刻まれているものがあります。

これは呉王朝で使用されていた年号で、こうした銅鏡の出土は決して多くはないものの、発掘範囲は山梨・兵庫・京都と広域に及んでいます。

また、これはそもそもの話なのですが、日本に稲作が伝来した経路のひとつは、呉があった江南地方だったとされています。

これらのデータを踏まえて総合的に考えてみると、もともと、倭では魏よりも呉との通行・交流が多くあったと考える方が自然だと言えるでしょう。

ページ: 1 2