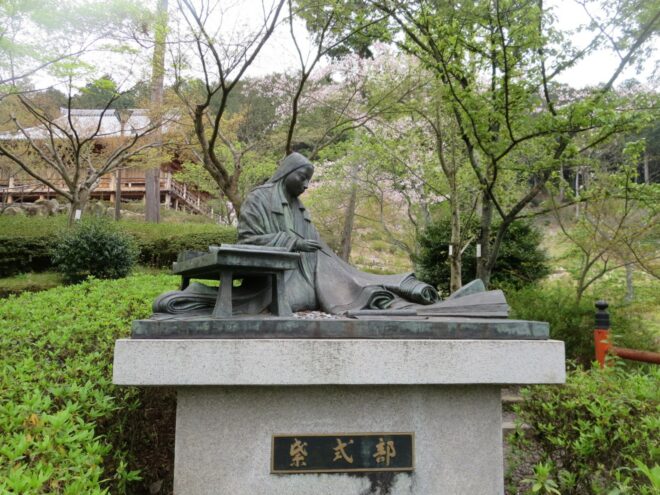

『源氏物語』が結んだ紫式部と藤原道長の絆…未亡人の紫式部がパトロンを得て世界的古典を書き始めるまで:2ページ目

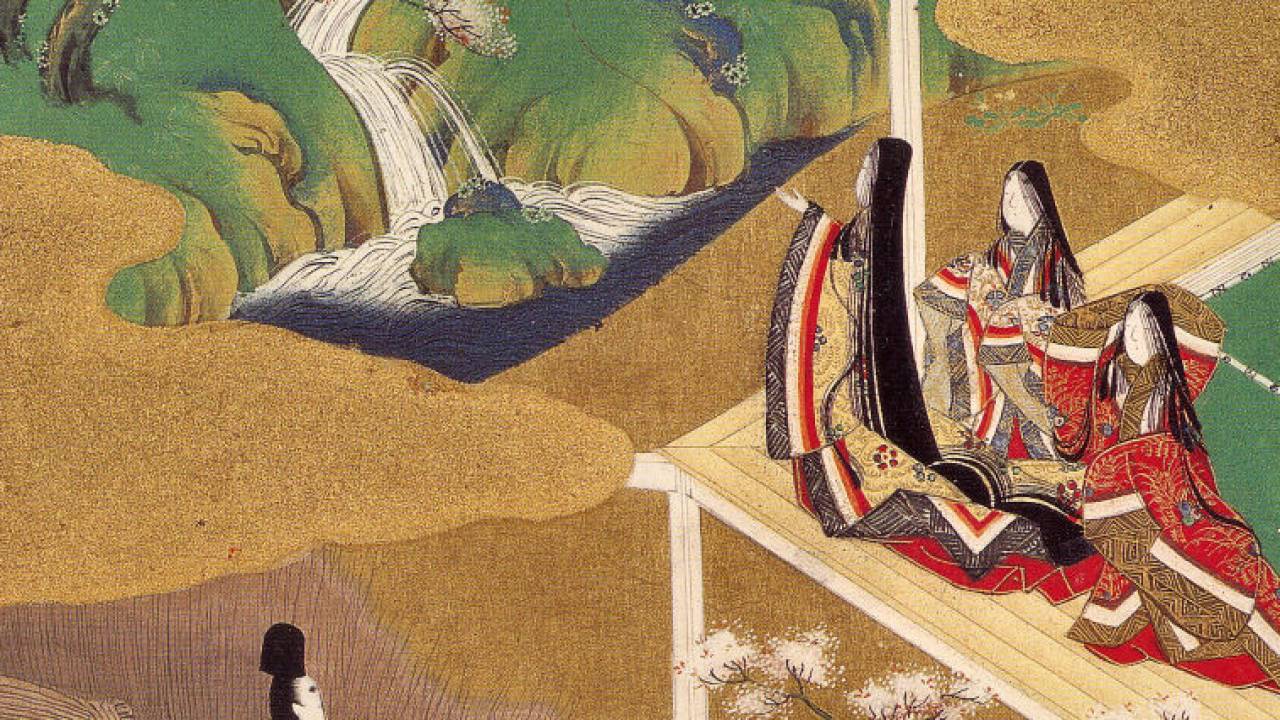

紫上に来訪者!?

しかし、語り継がれる多くの伝承が必ずしも事実とは限らないもので、学者たちは以上のような「源氏物語のおこり」を史実とは捉えていません。

今井源衛氏は著書の中で、「石山寺参籠の話などは、試みに石山寺の源氏の間と称する本堂の一劃に立つと、眼前にはただ巨岩がそば立っているだけで、東北遥か彼方の琵琶湖はおろか、すぐそばの瀬田川すらも見えないのだから、真っ赤な嘘である」と断言しています。

それでは、紫式部はいつ『源氏物語』を書き始めたのでしょうか。これについては意外なほど手掛かりがありません。

『紫式部日記』や『紫式部集』のほか、同時代に書かれた他の史料には、ヒントになるような記述が乏しく、はっきりしたことはわかっていません。

わかっているのは、寛弘5 (1008)年頃には『源氏物語』はある程度書かれており、複数の人々に読まれていたということです。

その根拠は、「紫式部日記』にある寛弘5年11月1日の記述にあります。 紫式部はこの左衛門府の長官である左衛門督が、「あなかしこ、このあたりに若紫やさぶらふ」(失礼、このあたりに若紫さんはおいでかな)と訪ねてきたと記しているのです。ちなみに「若紫」は、紫上の幼名です。

これに対して紫式部は、「光源氏に似た方もいないのに、紫上がいるわけがない。まして、自分が紫上なんてとんでもない」と相手にしなかったのです。

この記述により、この時までに『源氏物語』は少なくとも、紫上が登場する第5帖までは書かれていたことがわかったのです。

いつ、どんな経緯で書かれたのか

静岡英和学院大学元教授の沢田正子氏は、『紫式部日記』をはじめとする数々の史料を紐解いた結果、次のように考えています。

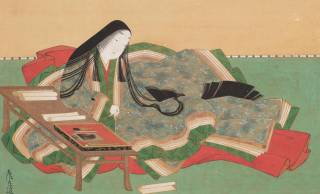

紫式部は夫の没後、実家にあって孤独のつれづれのなかに筆をとりはじめ、巻毎に少しずつ書き継いでいきました。

そして読者の反応や要望なども考慮しながら、世評に合わせて巻を重ねていったというのです。

この物語がある程度世に出た頃、世人の高い評判に注目し出仕を勧めたのが、藤原氏の氏の長者である関白・藤原道長だったのでしょう。

そして道長は、紫式部が執筆活動をするのに十分な時間と空間を与えました。

また当時としてはかなり貴重だった紙や筆という文具も上等なものをそろえ、物心ともに協力態勢を整えていたというのです。

もちろん道長には個人的な思惑もあったでしょうが、つまりは彼が、『源氏物語』の作者としての紫式部のパトロンになったわけです。

『源氏物語』は、未亡人である紫式部と藤原道長をつなぐ大きなきっかけでした。そう考えると、なるほどそこにはドラマの生まれる余地がありそうですね。

また他の学者も、紫式部は須磨流寓から都召還を描いた途中くらいまでは出仕以前から執筆していたのだろうと推測しています。光源氏の生い立ちと藤壺・紫上との関係を描いた部分ですね。

紫式部が『源氏物語』を書き始めたのは、彼女が33~36歳の頃と見るのが妥当なようです。

それは夫・宣孝の喪が明けた長保4(1002)年から、出仕を始めた寛弘2(1005)年頃までの間にあたります。

参考資料:

歴史探求楽会・編『源氏物語と紫式部 ドラマが10倍楽しくなる本』(プレジデント社・2023年)