- No.165江戸のインフラは先進国レベル!近代化に出遅れたはずの江戸時代、実は産業技術の高さにペリーも驚いていた

- No.164猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.163好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

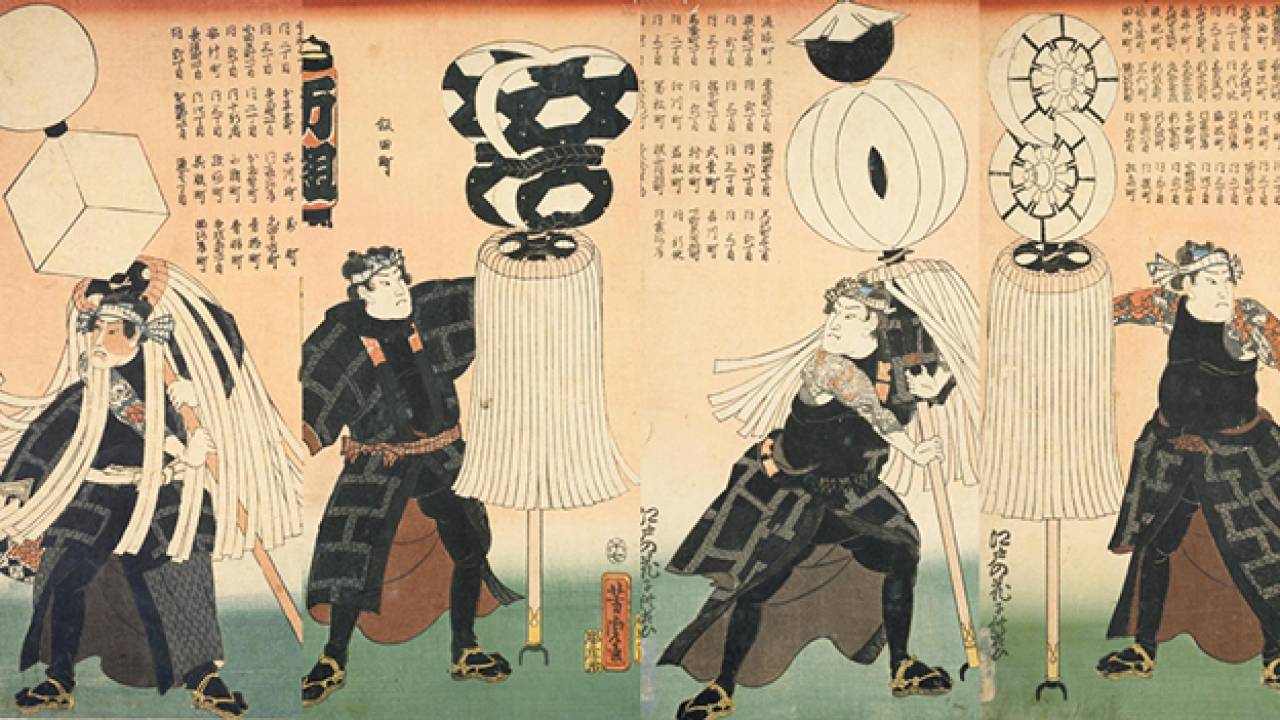

江戸時代のみんなのあこがれ「火消」。火消同士の縄張り争いや喧嘩もしばしば

江戸の消防組織「火消」

とにかく火事が多かった江戸では、消防組織の火消が大活躍でした。火消には大名が務める大名火消、旗本が務める定(じょう)火消、町人が務める町火消があり、一番最後に設置されたのが町火消でした。享保3(1718)年のことです。

町火消の仕事ってどんなもの?

町火消は町奉行配下の与力・同心が指揮する消防隊です。普段、建設工事の現場などで働く町人が隊員を務め、活動費用はそれぞれの町内が負担しました。手当や半纏、股引なども支給されたので、無償ボランティアではなかったようです。半纏は組や階級によっても図柄が異なったそう。わらじを履いて頭巾を被り、手には長さ50㎝程度の鳶口(とびぐち)を持つのが定番スタイルでした。

火消は消火活動をするというより、炎が広がらないよう被害を最小限にすることが主な仕事だったようです。竜吐水(りゅうどすい)というポンプでチョロチョロと水を出して桶で水をかけ、鳶口(とびぐち)やまさかりで建物を壊して延焼を防ぎました。風が吹いてきたら、さあ大変。風下から大きな団扇であおぎ返すのです。

火の見櫓の上に取り付けられた小さな釣り鐘、「半鐘」の鳴らしかたにも決まりがありました。1打だったら火事の現場が遠く、2打だったら大火、連打のときは火元が近いことを表していました。この鳴らし方「打鐘信号」は現代でも使われていて、消防法にも定められているんです。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.165江戸のインフラは先進国レベル!近代化に出遅れたはずの江戸時代、実は産業技術の高さにペリーも驚いていた

- No.164猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.163好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

- No.162江戸時代のレンタル屋はなんと「ふんどし」も貸していた!質屋では汚れたふんどしで金借りOK

- No.161「江戸時代は平和」だって?そんなの大間違い!現代に通じる悪党らの卑劣な詐欺事件【後編】