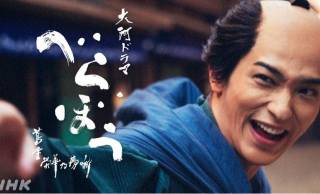

大河『べらぼう』着実に成長する蔦重、俄かに起こる神隠し…3月23日放送の解説&堪能レビュー!:3ページ目

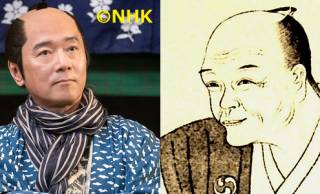

喜三二先生の書いた『明月余情』序文

俄祭りの熱狂ぶりを、鮮やかに描き出した『明月余情』。晴れわたる月明かりの下で繰り広げられた祭りの熱が伝わってくるような勝川春章の絵筆に、人々は吉原遊廓へ惹きつけられました。

ここで言う余情とは、祭りの後に残る情緒のこと。感情的な余熱や余韻とも言えるでしょう。

まずは喜三二先生が筆を奮って下さった『明月余情』序文を紹介したいと思います。

序

鳥が啼(なく)東乃華街(いろざと)尓(に)速戯(にわか)を翫(もてあそ)ぶことハ往じ(いんじ)明和のはじ売(初め)。祇園囃(ぎおんばやし)雀踊(すずめおどり)奈ど其萌(そのきざし)阿りし尓因て仝(おなじ)四つのとし亥(ゐ)乃秋にして初(はじめ)を起せり。厥后(そののち)中絶たるを。去々歳(おととし)不図(ふと)再興阿り■く程去年(こぞ)尓継り。■(その)賑ひ年を追て盛(さかん)尓趣向倍興■(ますますきょうあり)。これ此郷(このさと)の栄(さかん)をま■ミの■奈れば。各(おのおの)その藝を移して燈籠の花の薫りを過さ津”(すごさず)。明月乃余情(よせい)を儲け■。紅葉乃先驅(さきがけ)せんと。或風流乃客人(まれびと)乃仰せを秋の花として。藝者と素人(しろと)と■論世ず(ろんせず)。禿(かぶろ)と娘とを厭ハ津”(いとわず)。我よ人よの譲り奈く。イ(ひと。人偏)と我とを隔(へだて)ぬを■■く。俄の文字(もんじ)調ひ侍(はんべ)り豈(あに)夫(それ)宜(むべ)奈ら津”(ならず)や安永六年仲秋 朋誠■(しるす)

【ごくざっくり意訳】

鳥が鳴く 江戸郊外の 遊廓で 俄祭りは 明和に起こる(五七五七七)

明和年間(1764~1772年)から始まった俄祭りは、祇園囃子や雀踊りが起源と言われる。

元は素人による狂言や歌舞伎が俄に路上で行われていたものが、明和4年(1767年、亥年)の秋に初めてイベント化された。

その後途絶えてしまったが、安永4年(1775年)ふとしたことから再興された。

去年も引き続き行われ、ますます白熱したのである。

これこそ吉原遊廓の繁栄を象徴するイベントであり、みんなそれぞれ芸を競って大いに盛り上がりを見せている。

月の余情が紅葉の季節を感じさせ、風流を愛でるお客の歓声が華やかに秋を彩る。

俄祭りではプロも素人も、遊女も娘らも違いがない。自分と他人の壁も、他人と自分の隔てもない。

これこそ俄(にわか)の文字が示すところであり、どうして宜(むべ)ならざることがあろうか。

安永6年(1777年)8月 朋誠堂しるす

……とまぁこんな具合。技巧が心地よいと感じるかどうかは読者次第ながら、言葉つづりを楽しんでいるのが分かります。