- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

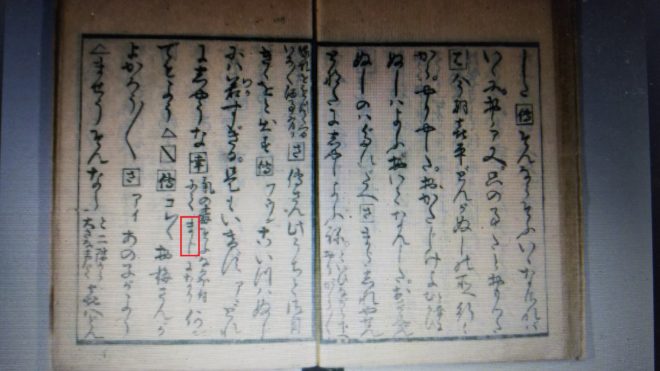

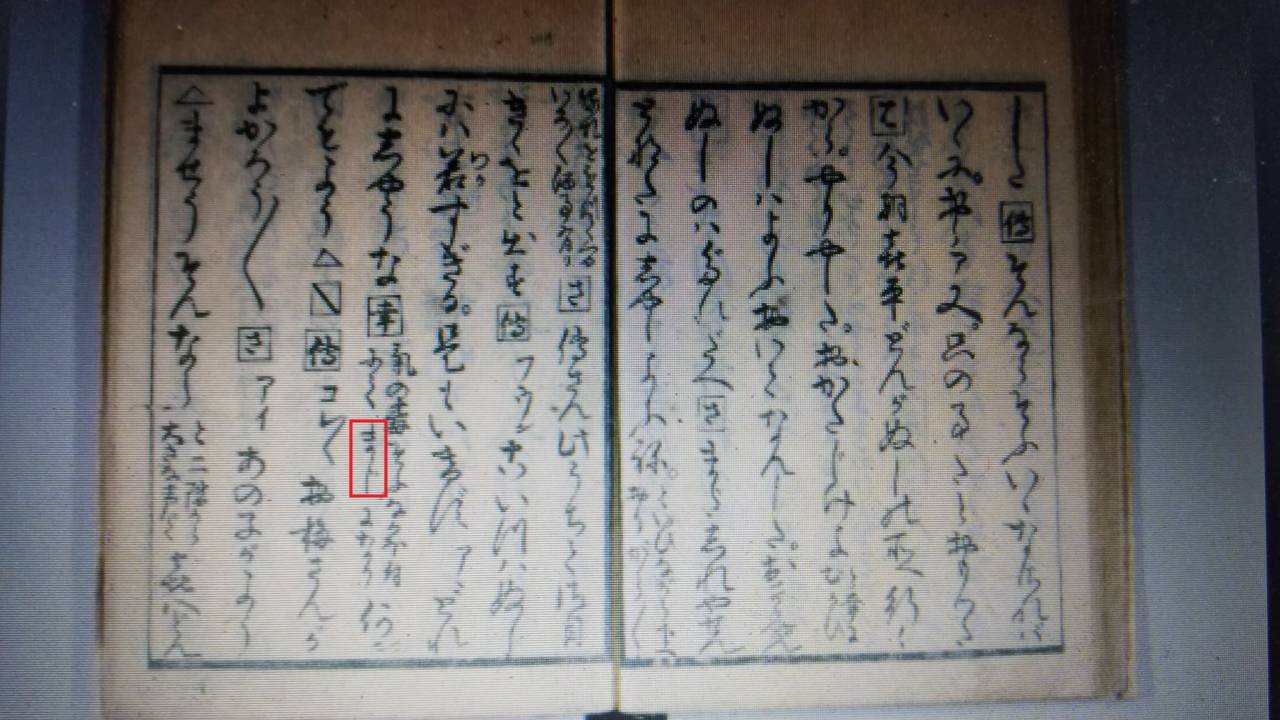

「まじ卍」とは江戸時代から使われている言葉が変化したものだった:2ページ目

2ページ目: 1 2

1781(天明元)年に書かれた『にやんの事だ』には、「気の毒そふなほ付にてまじになり」など、少なくともこの頃には「まじ」という言葉が登場していることがわかります。

当時は、主に芸人の楽屋言葉として使われていた、いわば業界用語として生まれた言葉で、意味に関しては、今とほとんど変わらない「真面目に」という意味だったようです。

やがて、この「まじ」が、「この焼きそば、‶まじ″うまくね?」なんていう風に、「とても」という意味も持つようになりました。こうしてみると、「まじ卍」の意味には、江戸時代から続く長い言葉の系譜があるように思えます。

私たちが何気なく使っている言葉、一見新しい若者言葉に思えるような言葉でも、このように紐解いていくと意外と古い時代から使われている言葉をアレンジしたものだと気がつくかもしれませんね。

参考

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】