「武士」のルーツは”地方の無法者”ではない!実は朝廷や皇族と密接な関係にあった武士の実態【後編】

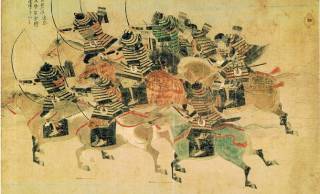

再編成された「武者」たち

【前編】では、いわゆる「武士」たちの祖は無法者による武装集団だったとは限らず、貴族にまでルーツを辿ることができる人たちもいたということを説明しました。

「武士」のルーツは”地方の無法者”ではない!実は朝廷や皇族と密接な関係にあった武士の実態【前編】

教科書では、「平将門・藤原純友の乱」「平忠常の乱」「前九年合戦(前九年の役)」「後三年合戦(後三年の役)」については、貴族たちが武士に頼らなければ武士の力を抑えられなくなった、と説明しがちです。

しかしことはそれほど単純ではありません。これらの戦乱を通じて、朝廷は逆に従来の軍制を再編強化することになりました。

もともと朝廷とは関係がなく、独自の勢力であった武士たちを帰属させて、朝廷の軍事力の回復を図っていったのです。武士の体制内化が進んでいったということですね。

よって現代の教科書では、朝廷・貴族は武士を積極的に「侍」「武者」として奉仕させるようにし、また地方の「兵」も館侍・国侍として国司のもとに組織化し、諸国の「追捕使」や「押領使」に任命した、と説明します。

ちなみに追捕使とは盗賊を捕らえて反乱を鎮める警察官のような役割であり、押領使は内乱などに際して兵士を統率する指揮官のような役割のことです。

「御恩と奉公」ではないが…

また地方でも、国司に仕える武士たちは有職故実や年中行事にも参加するようになり、神事の相撲に武士が奉仕するということも始まりました。

こうした背景もあり、従来の「武家の棟梁=無法者のリーダー」というイメージも、現在の研究では変わりつつあります。

彼らはもともと貴族出身であり、前述したように官位・官職を得て都で生活をしており、必ずしも地方に土着していたわけではありませんでした。

よって、後年の武士たちの「御恩と奉公」に基づく強固な主従関係は未発達でした。

現地の武士たちも普段は地方の役所の配下にあって、反乱などが起こった場合は都から派遣された指揮官の命令に従って戦うというドライな契約関係だったのです。