- No.145【賛否両論】大河ドラマ『どうする家康』を振り返り見えてきた3つの「どうする」まとめ

- No.144「どうする家康」最後はみんなで海老すくい…最終回放送「神の君へ」振り返り

- No.143【最終回予習】本当に色々(1616年)あったね…徳川家康の死から「神の君」となるまで【どうする家康】

「どうする家康」関ヶ原は、まだ終わっておらぬ…第44回放送「徳川幕府誕生」振り返り

「関ヶ原は、まだ終わっておらぬ」

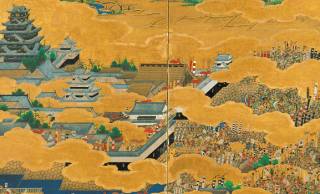

意味深につぶやく我らが神の君・徳川家康(松本潤)は、豊臣家から天下を完全に奪う布石として征夷大将軍に就任。ここに江戸幕府が誕生しました。

(※幕府という呼称は武家政権に対する便宜的な呼称であり、当時の人々がそのように呼んではいなかったはずとか、そういう野暮なツッコミはなしにしましょう)

早送りで時が流れ、天下草創の功臣らが次々と世を去っていきます。そんな中、たくましく成長していく豊臣秀頼(作間龍斗)の存在を脅威と感じたのでしょうか。

「時は満ちた」

いよいよ最終版(大坂の陣)へと向かっていく「どうする家康」。第44回放送「徳川幕府誕生」今週も気になるトピックを振り返っていきましょう!

目次

将軍となって幕府を開く?

「征夷大将軍となって幕府を開くというのはいかがか」

そんな本多正信(松山ケンイチ)の進言により、慶長8年(1603年)に征夷大将軍となった家康。

武家の棟梁となったことで、公家の頂点である豊臣家と住み分けができる。劇中そんな事が語られていました。

なろうとして簡単になれるものなのか……そんな実務的な疑問もさることながら、家康はじめ当時の人々に、幕府を開くという概念はあったのでしょうか。

幕府という言葉は「全国の武士たちに支配権を及ぼした武家政権」に対する、歴史学の便宜的な呼称です(諸説あり)。

鎌倉幕府・室町幕府そして江戸幕府に共通する要素として征夷大将軍の官職が挙げられるものの、征夷大将軍になったから自動的に幕府が開けるというものではありません。

征夷大将軍という名と、全国的な支配権という実を兼ね備えた武家政権を後世の人々が幕府と呼んだのであり、その辺りについてはもう少し掘り下げて欲しかったと思います。

【検証】やっぱりいい国(1192年)鎌倉幕府…その成立年に関する諸説を検証してみた

また『吾妻鏡』の愛読者であった家康は、尊敬する源頼朝公と同じ征夷大将軍にこだわっていました。

長年の願いであった武家の棟梁として頂点に上り詰めた喜びも、視聴者と共に味わえる描写が欲しかったですね。

バックナンバー

- No.145【賛否両論】大河ドラマ『どうする家康』を振り返り見えてきた3つの「どうする」まとめ

- No.144「どうする家康」最後はみんなで海老すくい…最終回放送「神の君へ」振り返り

- No.143【最終回予習】本当に色々(1616年)あったね…徳川家康の死から「神の君」となるまで【どうする家康】

- No.142「どうする家康」共に乱世の夢を見ようぞ!第47回放送「乱世の亡霊」振り返り

- No.141二代将軍・徳川秀忠には息子が二人、どちらが将軍に相応しいか家康が課した試験とは?