- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

日本の地名や苗字に漢字2文字が多い理由。奈良時代の朝廷からの命令がきっかけ:2ページ目

2ページ目: 1 2

この風土記の編纂により、3文字以上で表記されていた「波伯吉国」や「吉備道中国」などの国名は「伯耆国(ほうきのくに)」、「備中国」にそれぞれ改められ、逆に「粟国」や「木国」といった1文字表記だったものは、「阿波国」「紀伊国」などに改められたのでした。

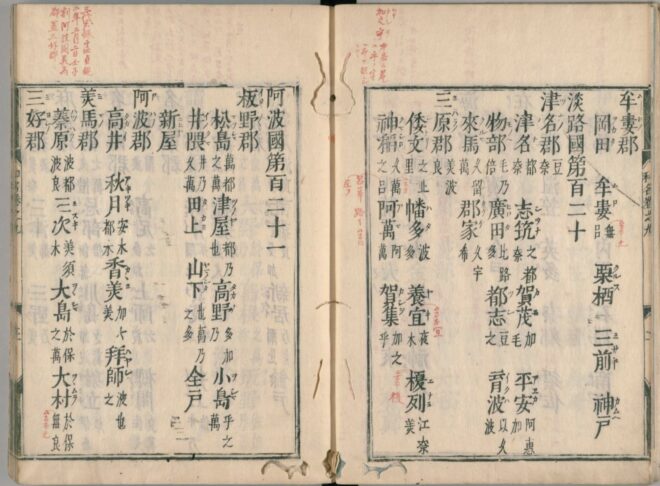

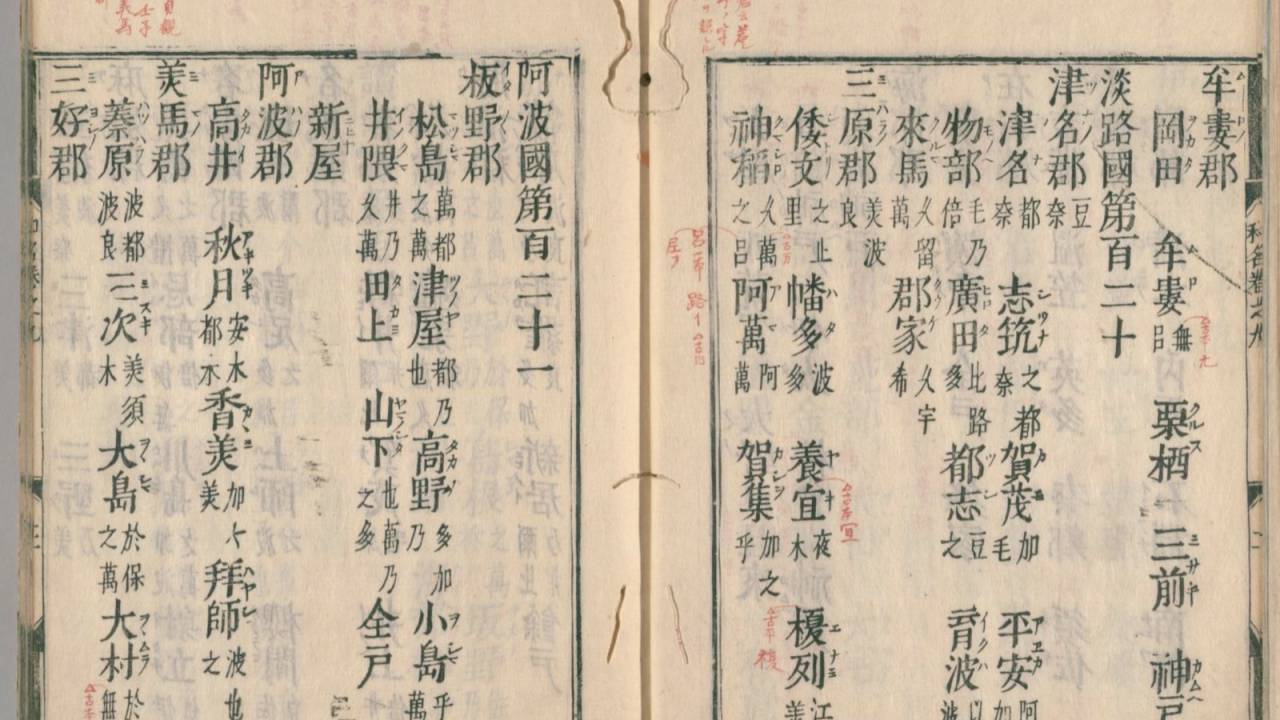

こうした2文字化の動きは全国的に徹底して行われたようで、10世紀初頭に成立した『和名類聚抄』という史料では、すでに全ての国名が漢字2文字で揃えられており、 〝国”の下に当たる単位〝郡”についても、薩摩国の鹿児島郡1つを除いて2文字表記となっています。

その結果、現在使われている県名も慣例的に2文字で表記されるものが多くなったのです。また、苗字は地名から取られることが多かったため、結果的に苗字に2文字のものが多くなったのでした。

参考

- 池田光則 『歴史と文化を知る 日本地名ルーツ辞典』(1992 イスタナ書店)

- 浅井 建爾『地理と地図が大好きな人のための日本の地名雑学事典』(2005 日本実業出版社)

- 倭名類聚鈔 20巻

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】