驚きの捜査手法!鬼平・長谷川平蔵が江戸時代屈指の高い犯罪検挙率を誇ったのは何故か?【前編】:2ページ目

2ページ目: 1 2

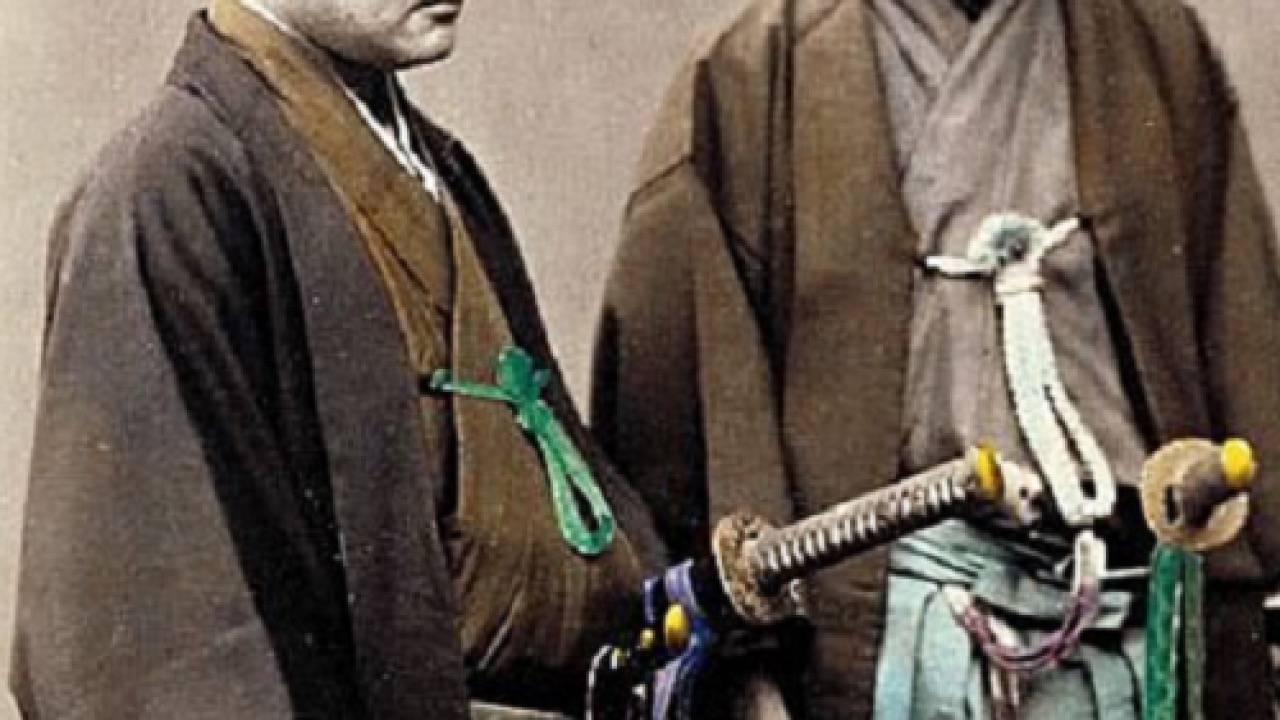

岡っ引を積極活用

平蔵の後任となった森山孝盛が記した『蜑の焼藻』には、平蔵の捜査手法について「元来、御禁制の目明かし岡っ引というものをもっぱら使うので、大盗・強盗などはたちまち召し捕らえた」とあります。

森山は平蔵の手法に批判的な人物で、岡っ引などを使わないやり方を採用していました。よって同書では平蔵の操作手法を批判的に書き残していますが、犯罪検挙数は平蔵の方が多かったようです。このことは、岡っ引の有用性を示しているといえるでしょう。

ちなみに岡っ引の「岡」は脇の立場を意味し、同心ではない脇の人間が拘引したことから「岡っ引」と呼ばれました。

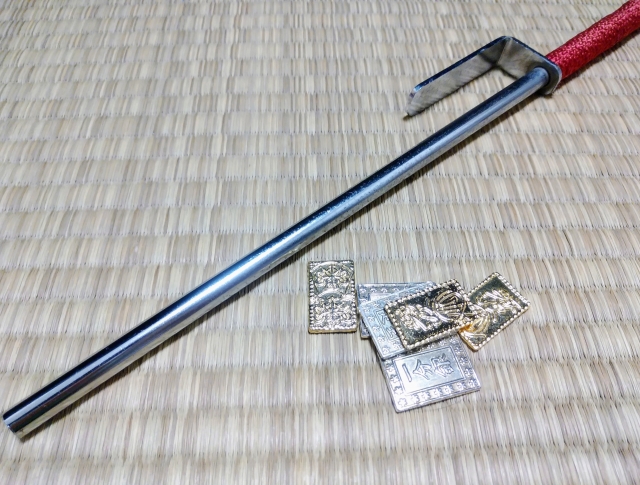

ただし「岡っ引」という呼び方は蔑称で、公の場所で名乗る呼び方ではありませんでした。彼らは武士ではないため帯刀は許されず、十手と呼ばれる警棒のような武器を持っていました。

こうした、いわゆる岡っ引きを上手く活用した点が、平蔵が高い犯罪検挙率を打ち出した理由の一つだったのは間違いありません。彼はタブーにこだわらず、犯罪捜査のためには手段を選ばなかったのでしょう。

【後編】では、彼の独自の情報網や火事への対処について説明します。

【後編】の記事はこちら↓

驚きの捜査手法!鬼平・長谷川平蔵が江戸時代屈指の高い犯罪検挙率を誇ったのは何故か?【後編】

犯罪者への温情【前編】では、「鬼平」こと長谷川平蔵が犯罪捜査において岡っ引を上手く活用していたことについて説明しました。[insert_post id=242988]【後編】では、彼の…

参考資料:縄田一男・菅野俊輔監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』2023年、宝島社新書

画像:photoAC,Wikipedia

ページ: 1 2