遣唐使の廃止と国風文化の発展は関係ない?「894(ハクシ)に戻す遣唐使」は現代の通説ではない【後編】

遣唐使のストップは「某日」?

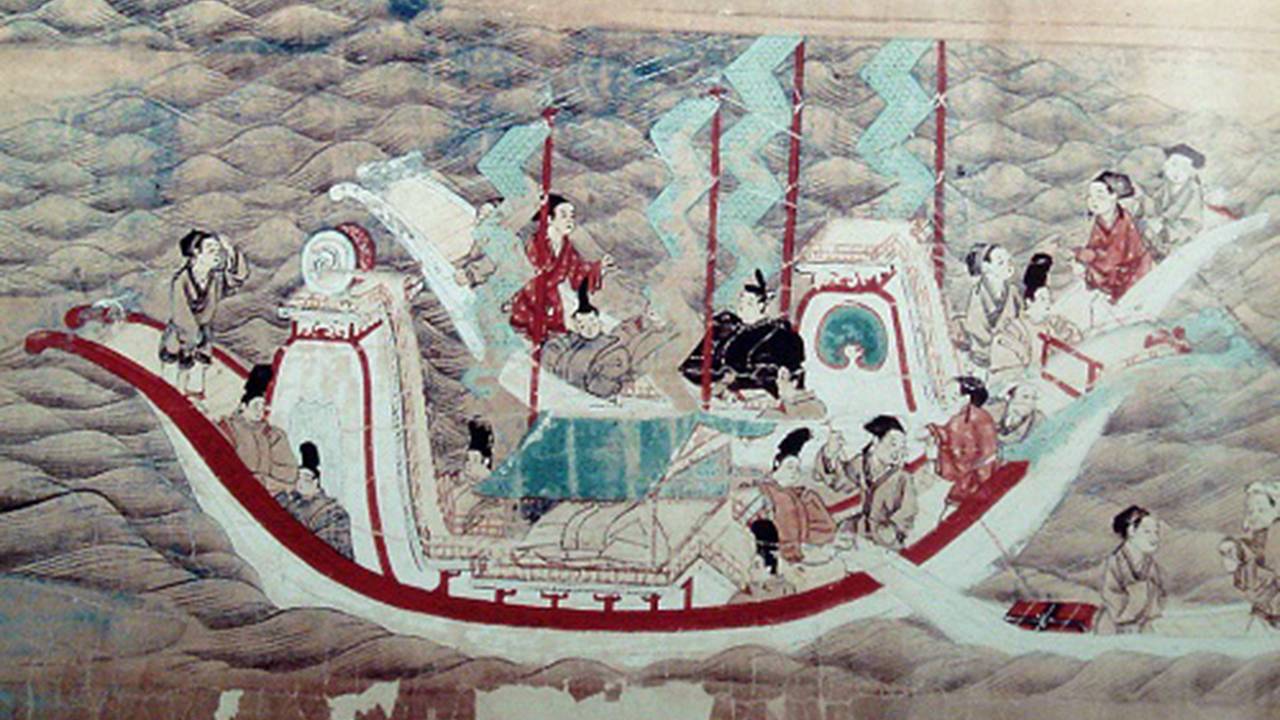

【前編】では、遣唐使の派遣はさほど頻繁に行われていたわけではなく、「唐からの文化が頻繁に輸入されていた時期」と「唐からの文化輸入が途絶えた時期」がきれいに割り切れるとは言えないことを解説しました。

遣唐使の廃止と国風文化の発展は関係ない?「894(ハクシ)に戻す遣唐使」は現代の通説ではない【前編】

遣唐使の廃止=国風文化?平安時代のいわゆる国風文化については、次のように学校で習った、あるいはどこかで見聞きした情報として覚えている、という方も多いのではないでしょうか。「遣唐使の廃止によ…

さらに言えば、今までの「遣唐使の廃止」の原因とされた菅原道真の建言も、本当に遣唐使の停止につながったのか怪しいとされるようになってきました。

菅原道真は、『請令諸公卿議定書遣唐使進止状』によって、宇多天皇へ遣唐使の派遣停止を提案しています。

『日本紀略』では、この書状が出された894(寛平6)年の9月30日の条で、「其日、遺唐使を停める」と記されています。このため今までは、遣唐使は菅原道真の建言で停止されたと考えられてきました。

しかしこの文章の読解には注意が必要です。『日本紀略』では、「其日」は「某日」という意味で使用されているのが通例です。

つまり、この文章では、遣唐使がこの日付で停止されたという意味にはならないのです。

この考え方は今ではごく一般的なものです。【前編】では、この年に遣唐使が「廃止」になったとは言えないことを説明しましたが、そもそもこの年に「停止」されたかすらも曖昧なのです。