遣唐使の廃止と国風文化の発展は関係ない?「894(ハクシ)に戻す遣唐使」は現代の通説ではない【前編】

遣唐使の廃止=国風文化?

平安時代のいわゆる国風文化については、次のように学校で習った、あるいはどこかで見聞きした情報として覚えている、という方も多いのではないでしょうか。

「遣唐使の廃止によって、中国からの文化の流入が途絶え、それをきっかけにして日本独自の文化、すなわち国風文化が生まれた」

これはもっともな説明なのですが、実はこの説には現在、研究者の間で疑念が持たれています。

この説の疑わしい点は遣唐使は本当に廃止されたのか? 廃止されたとすればそれはいつからか? という二点です。

※あわせて読みたい記事↓

言葉の壁を乗り越えるには?遣唐使として海を渡った貴族・橘逸勢のエピソード

「894(白紙)に戻す」の経緯

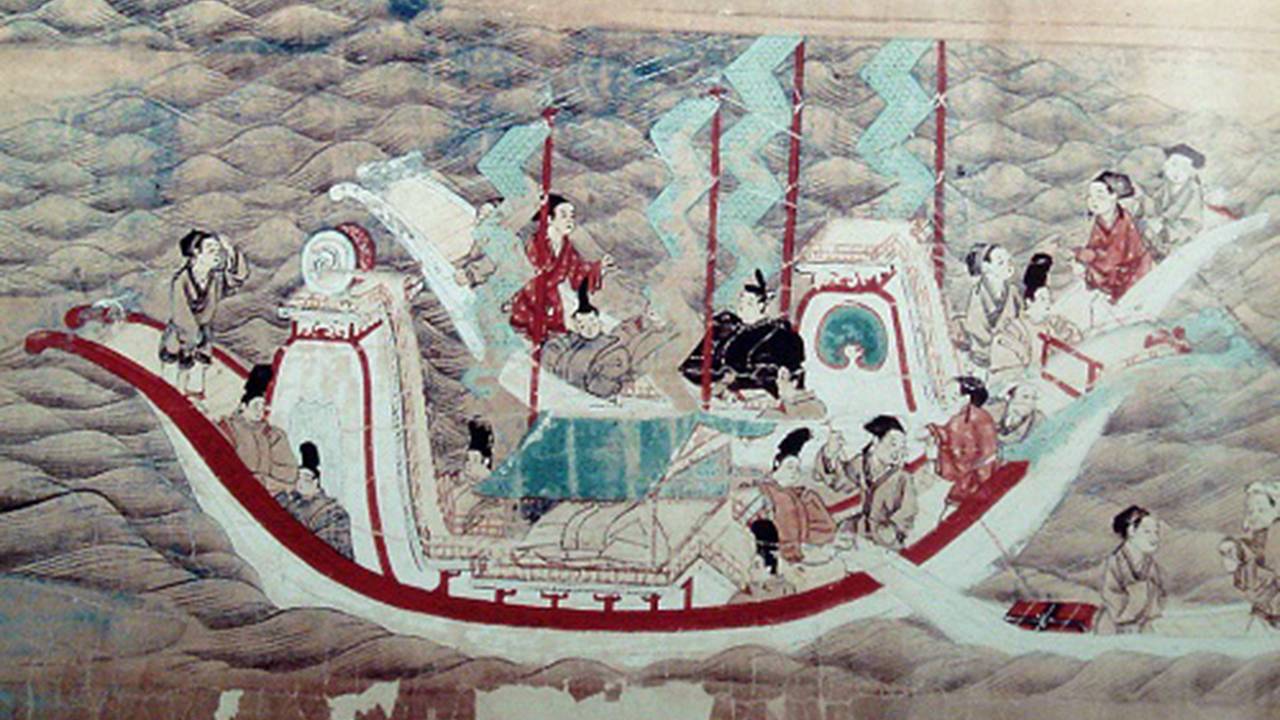

もともと遣唐使は、回数的にはそれほど多く行われていたわけではありません。

630(舒明2)年の第1回遣唐使(犬上御田鍬)に始まり、その後は中止となった3回を除くと、諸説ありますが教科書では18回派遣があったとしています。

そして、遣唐使を廃止することについては、かの菅原道真が894(寛平6)年に宇多天皇に建言したことで実現したとされています。

「ハクシ(894)に戻す遣唐使」などという語呂合わせで暗記した方も多いのではないでしょうか。

しかし、この時の状況については注意が必要です。もともと宇多天皇が遣唐使の派遣を決めたのは、その時点でなんと56年ぶりのことだったのです。それに菅原道真が異を唱えたわけです。

56年といえば、前回遣唐使が実施された時の宮中の関係者はほぼ死去していると考えてもよいくらいの年数で、ここではすでに半世紀以上、公的機関での唐との交流は途絶えていたのです。

菅原道真が遣唐使の廃止を建言した理由ははっきりしており、書状の中で以下の理由を挙げています。

「唐は内乱状態にあって、しかも唐との交流は途絶えている」

「記録によると航海途上の危険はあったが唐に渡ってからの危険はない、とされているが、現状は唐に入ってからも危険」

「公卿や学者は検討をしてほしい」

実は過去にも、遣唐使の派遣が決定されたものの、中止となったことがありました。894年もそれと同じような状況だったと考えると、これは「廃止」ではなく「中止」だったと考えるべきでしょう。

そして、結果として遣唐使は再開されないまま唐が滅んでしまいました。

そうした流れがあるため、現在教科書では遣唐使の廃止という表現は採らず、全て遣唐使の停止と表記するように変わっているのです。