「べらぼう」そうきたか!老舗ができないことをやる−−挑戦とアイデアの宝庫・蔦重の底力【後編】

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の第21回『蝦夷桜上野屁音』の全体に流れたキーワードは、「そう きたか!」と「指図」でした。

※【前編】の記事はこちら↓

『べらぼう』そうきたか!が蔦重の真骨頂――老舗に敗れて見えた”才能の正体”によって開ける未来を考察【前編】

宿敵だった西村屋(西村雅彦)と鶴屋(風間俊介)にスカッとする意趣返しをした蔦重でしたが、さすがにキャリアを積んでいる老舗だけあって、敵は一枚上手。

それは今まで長年商売をやってきたから老舗が持つ“指図”の上手さでした。

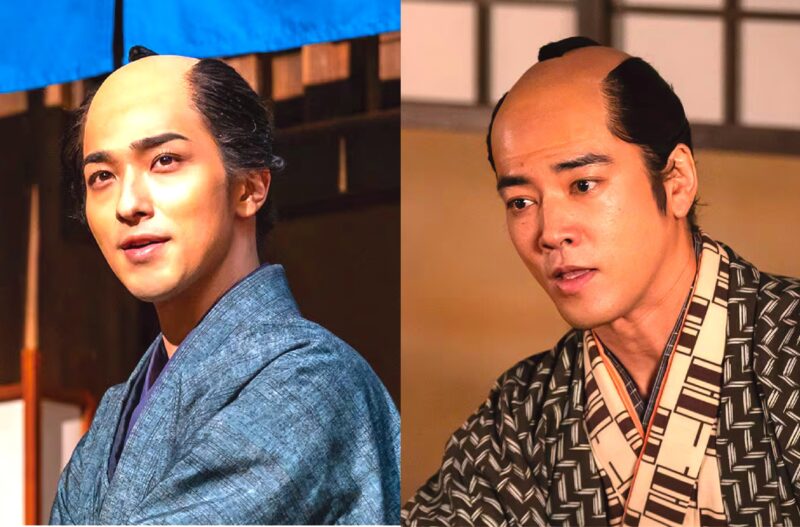

発注側(西村屋)が、摺師に細かく“指図”を出すからこその美しい色合いの錦絵が出来上がること。そして、人気絵師・北尾政演(きたおまさのぶ/古川雄大 ・別名:山東京傳)に戯作の才を見出し細かく“指図”を与えながら『御存商売物』という大ヒット作を生み出させた鶴屋の手腕。(政演曰く、鶴屋の細かい“指図”通りにしたら「書けちゃった!てへっ」という感じ)

“指図”ということをしてこなかった蔦重は、老舗の力量の差を知ったのでした。

自分の経験の無さを改めて感じた蔦重を救ったのは「そんな蔦重だからこそ『そうきたか!』と唸らせる才がある」という言葉をかけたのが太田南畝(桐谷健太)でした。

今まで手がけてきた、蔦重の『そうきたか!』な仕事ぶりを挙げて、その才能を誉めてくれます。元気を取り戻した蔦重の次なる挑戦が始まりました。

狂歌本流行りの中「狂歌の指南書」を出すという「そうきたか!」

以前、太田南畝が「狂歌本を作りたい」と言ってたので、改めて南畝に依頼した蔦重。

けれども、狂歌が流行り始めたお江戸では、各本屋が「狂歌本」をこぞって出版しよう!というトレンドになり、南畝には狂歌本の注文が殺到。蔦重の注文を受ける余裕が無くなってしまいました。

そこで、蔦重があらためて依頼したのは「狂歌の指南書」でした。

狂歌が流行り狂歌本が出回るマーケットで、そんな狂歌を読み解くマニュアルのような解説書のような「指南書」を作ろうと思いつくあたりは、蔦重らしい「そうきたか!」の才を感じますね。

狂歌は、自由気ままに詠んでいいようにみえますが、「うまいなあ!」と思わせるには、いわゆる元ネタとなる和歌の知識がないと難しい(なくてはいけないということはないのですが)……ともいわれています。

そんな狂歌の指南本があれば、流行り物には敏感な江戸っ子はすぐに飛びつくのではないでしょうか。実際に、狂歌会では真面目な顔して大人たちが「ばかばかしい」歌を詠んでいるのやりとりが面白いのですが、いざ自分で詠んでみようと思っても、コツがわからず筆者は「結構難しいものだな」と感じていました。

耕書堂が太田南畝の「狂歌の指南書」を出版するなら、ぜひ読みたいと思います。

2ページ目 「吉原の風景の中にいる遊女の錦絵」を出したい!な「そうきたか!」