『べらぼう』そうきたか!が蔦重の真骨頂――老舗に敗れて見えた”才能の正体”によって開ける未来を考察【前編】

「そう きたか!」

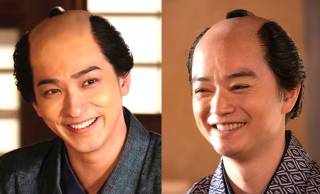

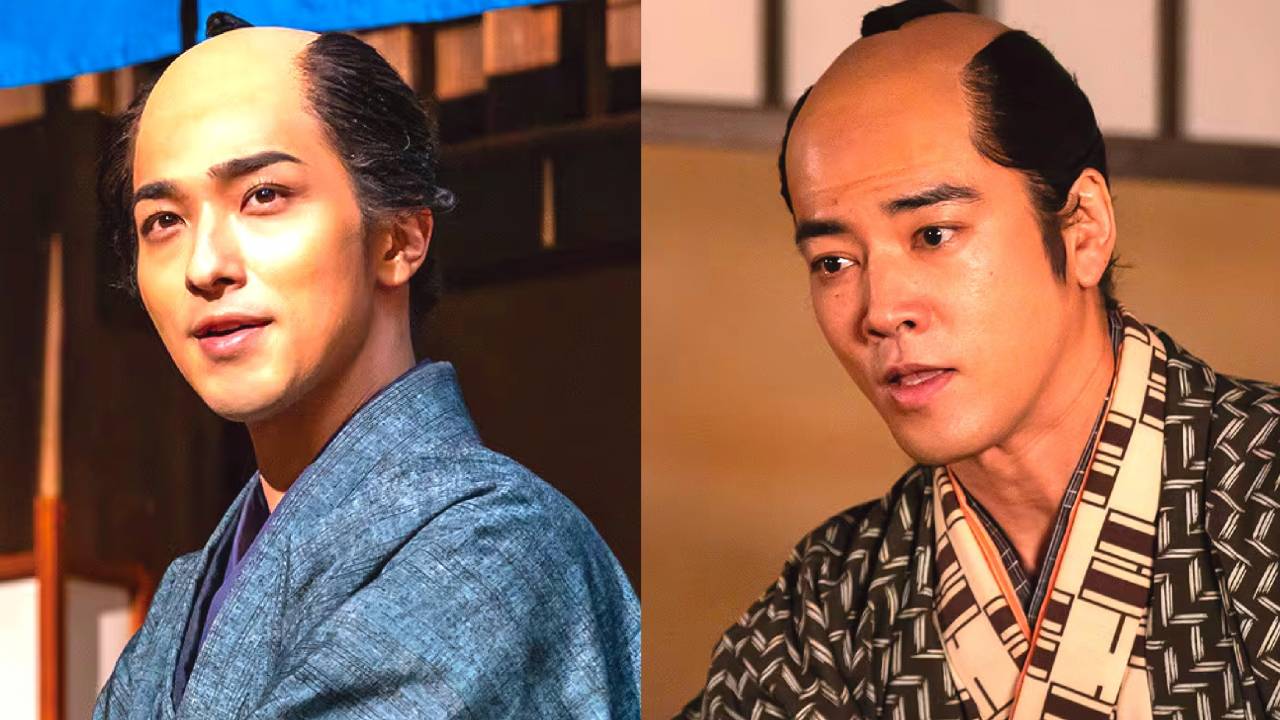

……「お前さんには『そう きたか!』がお似合い」と、太田南畝(桐谷健太)に言われて、蔦谷重三郎(横浜流星)ははっと気が付きます。

前回の第20回『寝惚けて候』では、今まで理不尽な対応をされてきた地本問屋・西村屋(西村まさ彦)と、鶴屋(風間俊介)に胸がすっとするような意趣返しをした蔦重。

落ち着き払った態度で、西村屋には「汚ねえやり方もありだって教えてくれたのは西村屋さんなんで」。鶴屋には笑みとともに「わかりました。鶴屋さんが取引したいと思えるような本を作るべく精進します」と言い返した蔦重。

両場面とも、蔦重の「大人な煽り」の態度が面白かったですね。ところが、そのまま蔦重の快進撃が続いたわけではないのが、お江戸の出版ビジネスの厳しいところ。

6月1日放送の第21回『蝦夷桜上野屁音』では、蔦重が初めて感じた老舗との“手腕”の差と、新しい仲間が気付かせてくれた自分の能力「そう きたか!」の力と、それによって開けていく未来について、考察していきたいと思います。

※第21回『蝦夷桜上野屁音』の振り返り記事はこちら↓

「べらぼう」サイコパス道廣登場!蝦夷地を巡り誰袖も渦中に…そして屁!屁!屁…6月1日放送のクセ強すぎ笑

自分の意図を作り手に“指図”する大切さに目覚める

絵師・歌麿(染谷将太/元・唐丸)という心強い味方と再会し、耕書堂のスタッフとして迎えた蔦重は、宿敵・西村屋が作る錦絵集『雛形若菜』(…といっても、元々は蔦重が考えて作ったのに、手柄だけを横取りされた本)に対抗し、歌麿に絵を描かせ値段を半額に落とした『雛形若葉』を出版しました。

最初のうちこそ、値段の安さと歌麿の絵のうまさにスポンサーとなる呉服問屋から入銀(出版する前の予約金)の約束を取り付けたものの、いざ出版すると、売れ行きが悪くてがっかり!

売れなかった最大の理由は、刷り上がった本の“色合いの美しさ”の違いでした。

絵師・北尾重政(橋本淳)は、西村屋の絵と蔦重の絵を比較しながら「色が濃ければいいってもんじゃない」と言います。

新参者の蔦重とは異なり、20年以上も先に錦絵を手がけてきた西村屋は、鈴木春信の作品を手がけてきた、いわば元祖錦絵版元のような存在。

当時は基本的に、絵師は墨のみで絵を仕上げ、校合摺(きょうごうずり)という色版の版下にする墨摺りに絵師が文字で色を指示し、色ごとに色版が彫られます。そして、絵師は摺師に付き添って色合いを細かく指示していく……という方法をとっていたそうです。

西村屋は、昔から「錦絵の西村屋」といわれていただけあり、この色合いの“指図”が非常に上手く、それが蔦重の『雛形若葉』と西村屋の『雛形若菜』の刷り上がりの大きな差となってしまったのでした。