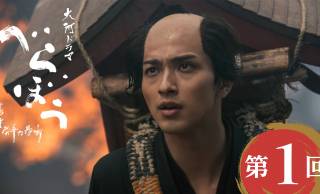

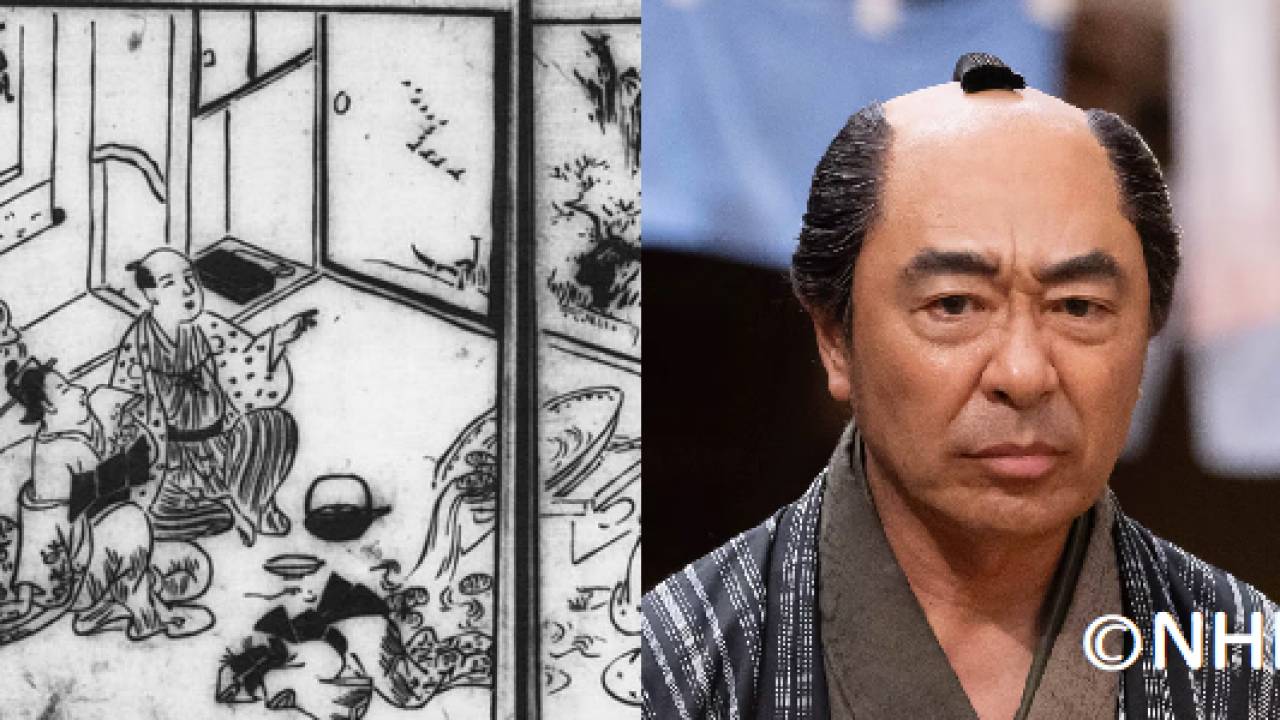

「べらぼう」今さら聞けない…実在した人物で蔦重の養父・駿河屋市右衛門(高橋克実)とは何者なのか?

吉原を代表する引手茶屋の主、そして蔦重の育ての“親”

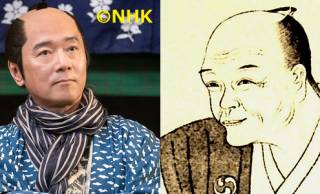

吉原の引手茶屋(客に女郎を紹介する案内所)“駿河屋”の主。両親に捨てられた、幼い蔦重(横浜流星)を養子にして育てあげた。蔦重の商売に対する姿勢と才覚には一目置いている。

※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

口よりも 手が先に出る 親心(詠み人知らず)

血の気が多くて人情に厚い、蔦重の「親爺様」こと駿河屋市右衛門(するがや いちゑもん)。何度も蔦重を階段から投げ転がす場面は、もはや本作のお約束とも言えるでしょう。

そんな駿河屋市右衛門は、実在の人物でした。果たしてどんな生涯をたどったのか、今さら聞けない基本のおさらいとして、今回紹介したいと思います。

蔦重の支援者であり、作家でもあった駿河屋市右衛門

駿河屋市右衛門は生没年不詳、蔦屋重三郎との関係も不明ですが、叔父と甥の関係(蔦重の母・広瀬津与の弟)と推定する説もあるようです。

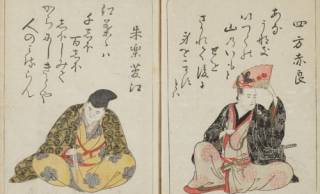

雅号を魚躍(ぎょやく)、または葦原守中(あしはらの もりなか/しゅちゅう)、葦原駿(しゅん/はやし等)とも名乗りました。

葦原守中とは吉原の「よし」を「あし」と読み替え、その中を守る意味が込められていたのでしょう。駿は駿河屋の頭文字ですね。

駿河屋は吉原遊郭の仲之町にある引手茶屋で、安永3年(1774年)から蔦重が板元「耕書堂」を開業すると、草創期からこれを支援していました。

また支援するだけでなく、自身も安永5年(1776年)に蔦重の耕書堂から読本『青楼奇事 烟花清談(せいろうきじ えんかせいだん。又は烟花清談)』を出版します。

これは吉原遊郭の昔話を中心とした短編集で、中には自身や周囲の逸話や、『雨月物語』などの影響を受けた怪談なども盛り込まれていました。

よの中は 山の奥こそ 栖(住み)能(よ)けれ

草樹は人の とか(咎)を云ねは※葦原守中『青楼奇事 烟花清談』序文より(中将姫の和歌を引用)

【歌意】この世で暮らすなら、街中よりも山奥の方が住みやすい。草木は(人間と違って)他人の粗探しをしない(咎を言わない)から。

何となく、江戸市中からいわれなき差別を受けて来た吉原者の偏屈ぶりが感じられますね。