「覇気がない」の”覇”って何?知らずに使っていませんか?知っておきたい語源と精神【大人の教養】

よく「最近の若者は覇気(はき)がない」などと言う方がいます。

いわゆる「昔(≒自分の若い頃→若い頃の自分)はよかった」論の1バリエーションなのですが、そう言う方にはこう聞いてみると、面白いかも知れません。

「すみません、覇気って何ですか?」

本当は知っていたとしても、あえてカマトトぶる(とぼける)のがコツです。するとほとんどの方は、しどろもどろになるでしょう。

「覇気ってのは、覇気と言うのは、つまり声が大きいとか……」

およそ大抵の方は深く意味も考えず、何となくのイメージで言葉を使っているものです。

別にそれでも困りはしませんが、意味を理解していない言葉をいくら並べたところで、上滑りしてしまう(説得力に欠ける)でしょう。

そこで今回は、覇気という言葉の意味を紹介します。自分の言葉に説得力を持たせたい方の参考となれば幸いです。

覇気とは「天下を獲る意気込み」

結論から先に言うと、覇気とは「天下を獲る意気込み」と言えるでしょう。

覇という漢字は音読みで「ハ」、訓読みで「はたがしら」と読みます。

「はたがしら(旗頭)」とは文字通り一番に旗を奪い獲った者。古代中国において、旗は天下に号令する者の象徴でした。

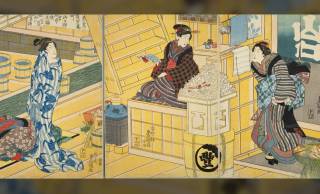

武力と権謀術数を以て敵を制し、奪い獲った旗を掲げて頂点に立つ者。天下に「覇を唱える(旗頭たることを宣言する)」者を覇者(はしゃ)または覇王(はおう)と言います。

古代中国史ファンであれば「覇王」項籍(こう せき。項羽)や「小覇王」孫策(そん さく。孫伯符)などが有名ですね。

世代によっては「世紀末覇者」ラオウの顔が思い浮かんだかも知れません。

現代でも「覇権争い」とか「大会を連覇する」または「セ・リーグを制覇した」などという表現に接したことがあるでしょう。

どれも共通するのは「覇」が必ず「トップ」を意味していること。天下を獲るには、一番じゃなくちゃだめなんです。二番目だと覇者とは言えないのです。

トップを獲らねば、いつかは敗れ、滅び去る。最初から「二番目でいいや」なんて考えている者が生き抜けるほど、甘い世界ではありません。

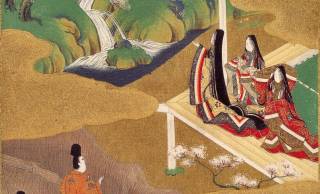

和を以て貴しと為す日本とは異なり、中国大陸で繰り広げられてきた苛烈な生存競争が偲ばれます。