- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

8月の旧称「葉月」は太陰暦に由来。穂張月、紅染月…他にも沢山ある8月の別称を紹介

令和二2020年はなかなか梅雨が明けないと思っていたら、あっという間に8月。もうすぐ1年の2/3が過ぎようとしています。

さて、8月がむかし葉月(はづき)と呼ばれていたのは有名ですが、どうしてそう呼ぶのかについて、説明できる方はあまり多くないのではないでしょうか。

そこで今回は、8月の旧称「葉月」の語源や、その他の呼び方についても紹介していきたいと思います。

葉っぱが色づき、落ちる月

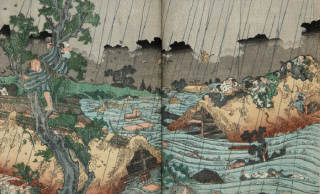

葉月の語源については諸説ありますが、その中で有力とされるのが「葉落ち月」。旧暦(太陰暦)における8月は現在(新暦、太陽暦)の大体9月で、木の葉が色づき、落ち始める時期を意味すると言われています。

他にも渡り鳥の雁(ガン、かり)がその年で初めて日本に渡ってくる「初来月(はつきづき)」や、南方から台風が多く吹き寄せてくる「南風月(はえづき)」、稲穂が大きく育つ「穂張月(ほはりづき)」などが訛り、縮まったという説もあるようです。

※しかし、日本にやってくる渡り鳥は雁だけではなく、なぜ雁が初来月に選ばれたのかスッキリしません。渡り鳥と言えば、この時期はツバメが南方に渡り去るため「燕去月(つばめさりづき)」の異名もあります。

他にも、涼しい秋風の立ち始める「秋風月(あきかぜづき)」、木々が紅葉に染まり始める「木染月(こぞめづき)」や「紅染月(べにぞめづき)」、竹が色鮮やかに茂り始める「竹春(ちくしゅん。竹にとっての春)」、名月で知られる「仲秋(ちゅうしゅう。中秋は旧暦8月15日限定)」など、8月には様々な別名が伝えられています。

2ページ目 英語の8月「August」はローマ皇帝アウグストゥスに由来

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

- No.189卑弥呼は何を食べていた?かば焼きはなぜ「蒲焼」と書く? 知ってるようで知らない和の食材【その2】

- No.188シラスとシラスウナギの違い?青海苔とアオサの違い? 知ってるようで知らない和の食材【その1】