大河「べらぼう」編集者の正論が心を削る…蔦重の殺し文句に惹かれた春町、鱗の旦那が託した“夢”を考察【後編】

【前編】では……。

書物問屋・須原屋市兵衛(里見浩太朗)の後押しで、昔のように本を愛する者同士の仲を取り戻した蔦重(横浜流星)と鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)。

耕書堂で、恋川春町(岡山天音)に本を書いてもらおうと、鱗形屋の助言と協力とともに「チーム蔦重」が、春町が「その話書きたい!」と思うような案思(あんじ/作品の構想)を提案しようと、日々集まって知恵を絞ったブレーンストーミング。

そして、アイデアも出尽くした時、歌麿(染谷将太)の一言で蔦重が閃いた案思が「100年後の江戸が見てみてえ」だったことなどを振り返りつつ考察してきました。

前編の記事↓

大河「べらぼう」蔦重と鱗形屋、最後の共闘!新章で大きく動き出した様々な”夢”を史実とともに考察【前編】

【後編】では、出版社で仕事をする文筆業や作画業の人などから、「わかり過ぎて切ない」「圧の強い鶴屋の言ってることは正しいけど辛い」などの声があがった、鶴屋と春町の間に吹いた冷たい隙間風、そして、鱗形屋から蔦重に手渡された置き土産・“夢”について、考察していきたいと思います。

正論でも作り手の心を削りやる気を失わせる編集

蔦重がより売れる本を作るため、なんとか恋川春町に本を書いてもらえないかと策を巡らせていた頃。

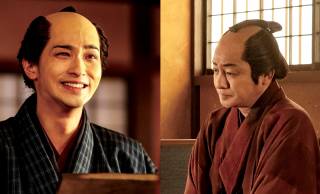

鱗形屋が廃業にあたり、鶴屋喜右衞門(風間俊介)と組んで本を出すことにした春町も悩みの沼にハマっていました。

鶴屋に「はっきり言いましょう、春町先生の作風は古いんです」「今は先生のような作風はうけない」とズバズバ言われて、書き直しを求められたからです。

「時流に合わせて売れる作風の本を作れ」は、出版業界で仕事をする筆者には、ぐさっとくるセリフでした。

作家が自分で書きたいものではなく、世の中の時流やマーケットに合わせたものを書け……確かに数字を伸ばすことを使命とする、編集者目線としては正論です。

ベテランの作家に、「あなたの作風は古くてウケない。軽いタッチでいいから、今時のわかりやすいものをかかないと売れない」というのも間違ってはいないのでしょう。

鶴屋喜右衞門は、いかにも編集者としてはズバズバとものを言う優秀な人という感じです。けれども言葉は正しいのですが、作り手のやる気や自信を削ってしまうもの。

「この編集とは合わない」と感じつつも、恩義のある鱗形屋の手前、喧嘩して袂を分つわけにもいかない。けれども、自分の作風や描きたいものを曲げて押し殺してまで作品を作る意味は見出せない……そんな春町の苦悩が、リアルに感じられた場面でした。

江戸時代も令和の現代も「売れる本作り」重視の売る側と「いい作品を作りたい」作り側の葛藤は同じだなと、しみじみ感じます。

2ページ目 「春町先生の描く絵が見たいのだ」という、熱い蔦重の殺し文句