大河「べらぼう」蔦重と鱗形屋、最後の共闘!新章で大きく動き出した様々な”夢”を史実とともに考察【前編】

「ウチの本を読んだガキが本屋になるって。びっくりが、しゃっくりすりゃぁ」……

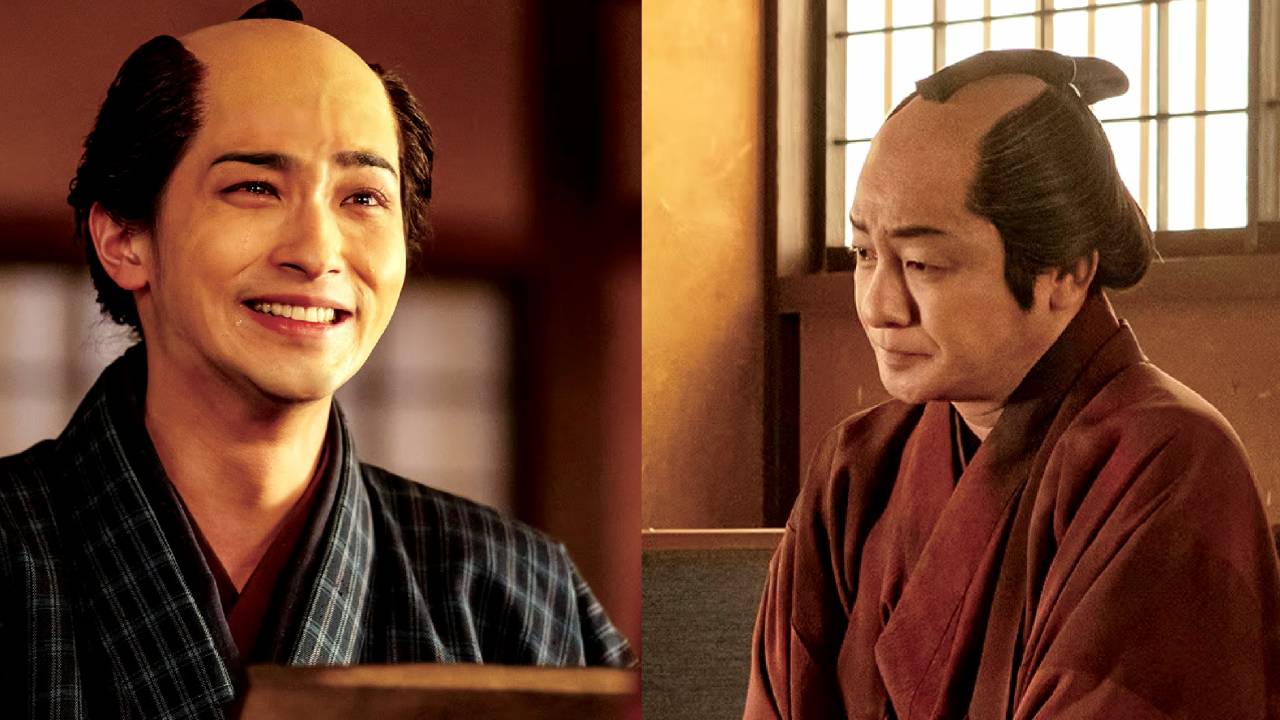

鱗の旦那こと鱗形屋(片岡愛之助)の涙ながらでのセリフ、ぐっと胸が詰まるような場面でした。

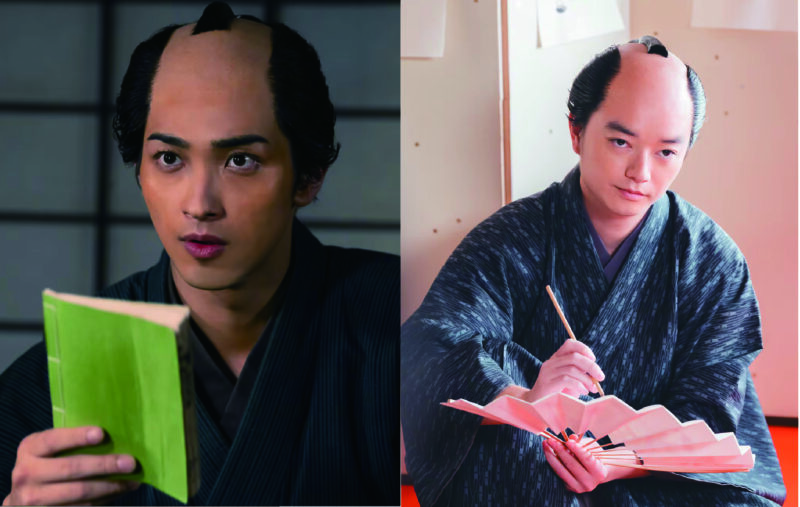

今回の大河「べらぼう」19話「鱗の置き土産」では、さまざまな確執を乗り越え、鱗の旦那が今までの行いを蔦重(横浜流星)に謝罪。もともとは“本を心底愛する者同士”だった二人の間に、ようやく穏やかで暖かい会話が戻ってきました。

大河『べらぼう』鬼すぎた誰袖w 春町が史実で予想した江戸を紹介、ほか…5月18日放送の振り返り&解説

「鱗の置き土産」の題名のように、去っていく鱗の旦那が残したのは、今後蔦重の出版ビジネスの大きな支えとなる“夢”の詰まった大きな置き土産でした。

敵対関係にあった鱗の旦那が蔦重にバトンを渡した“夢”、再会した蔦重と歌麿の“夢”、彼らをささえる人々の“夢”、蘇る去って行った人の“夢”……

常にこのドラマのテーマとして流れている“夢”を振り返りつつ、新章に入り動き出した“夢”を史実とともに考察していきたいと思います。

蔦重のビジネスの大きな力となった鱗形屋孫兵衛

17話「乱れ咲き往来の桜」から、本格的にビジネスを始めた蔦重の新章が幕を開けました。

蔦重の店の「耕書堂」には、名付け親の平賀源内(安田顕)の「書をもって世を耕し、日の本をもっと豊かな国にする」という“夢”が詰まっています。

その耕書堂が軌道に乗って大忙しになり、蔦重は「おまえを当代一の絵師にする」という“夢”を誓った相手、唐丸との再会を果たしました。

成長した唐丸を丸ごと引き受け、凄惨な幼少期の過去を捨てさせ「歌麿」(染谷将太)という名前を与え、「耕書堂」に引き取った蔦重。「兄弟」に戻り二人の“夢”も再スタートしたのです。

今回、19話で、そんな蔦重のビジネスの大きな力となったのが鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)です。

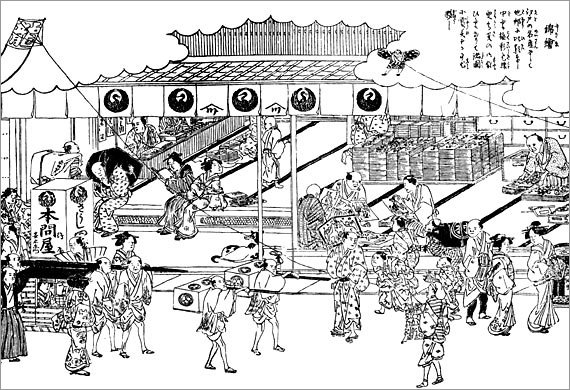

江戸時代を代表する版元の一つで、絵草紙や地本を取り扱う地本問屋・鱗形屋孫兵衛。蔦重に商売の基礎を指南した人物でもありました。

実は、鱗形屋も蔦重も同じ感性を持ち「本作り」を愛している者同士。新しいアイデアが湯水のように沸いて出て、話をしていると止まらなくなってしまうほどの仲でした。

「2人でとびっきり活きのいい話を考えてみようじゃねえか!」と“夢”を熱く語り合っていたときもありました。

しかし、残念ながら鱗形屋は、さまざまな出来事から蔦重に商売をかっさらわれたと思いプライドを傷つけられ、怒りと憎しみのあまりに蔦重を欺いて利用するヴィランと化してしまったのでした。

けれども、嫌っても憎んでも、もともと蔦重の仕事ぶりや発想には「いちクリエーターとして」心は惹きつけられてしまう……鱗の旦那には、そんな、複雑な思いもあったと感じます。

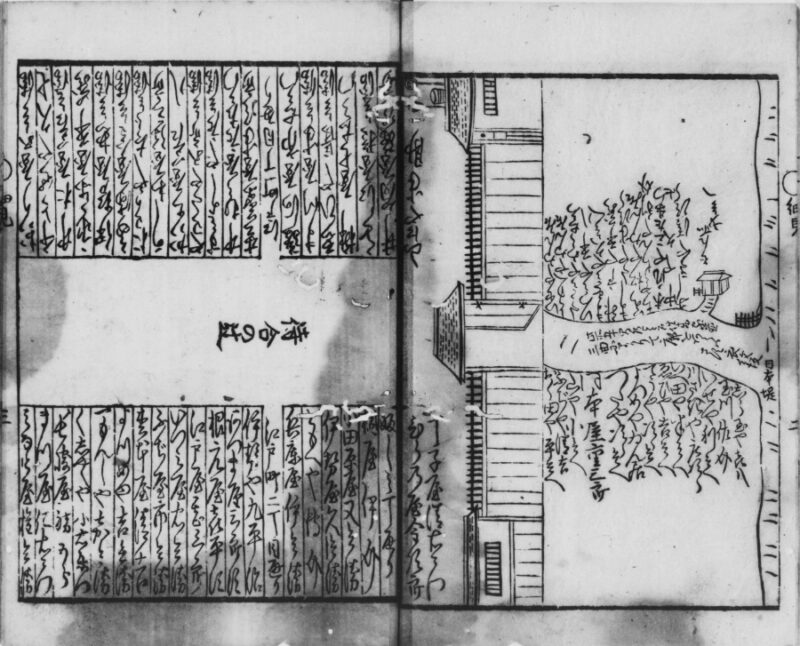

史実では、鱗形屋孫兵衞と蔦重はいつどこで出会ったのか詳細はわかりません。鱗形屋が独占していた『吉原細見』の編集スタッフとして蔦重が名乗りをあげたことから関係が始まったとされています。

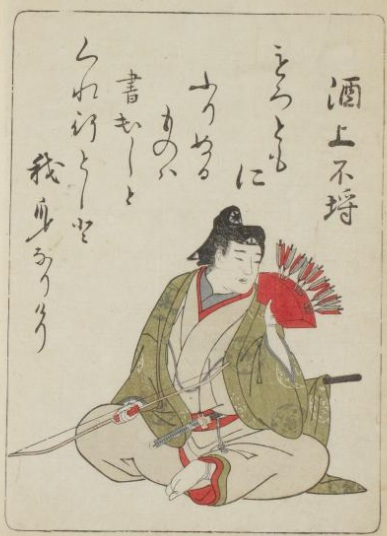

そして、安永4年(1775)、実際に鱗形屋孫兵衛は、江戸文学史に名を残す画期的な作品で、初の黄表紙文学といわれる『金々先生栄花夢』を世に送り出し、大成功を収めます。

この作品は、黄表紙のジャンルを確立したといわれ、子供向け・幼稚・低俗とされていた草双紙のイメージを一変。庶民の生活や風俗をユーモラスに描いた大人向けの読み物に仕立て大好評を博したのです。

この本の作者で挿絵も手がけたのが、今回話題となった、江戸時代中期の戯作者・浮世絵師で恋川春町(岡山天音)でした。