大河『べらぼう』鬼すぎた誰袖w 春町が史実で予想した江戸を紹介、ほか…5月18日放送の振り返り&解説

前々回で急病に倒れたカボチャの旦那こと大文字屋市兵衛(伊藤淳史)が、ついに亡くなってしまいました。

【実在人物】病に倒れた”カボチャの旦那”こと大文字屋市兵衛(伊藤淳史)の生涯[大河べらぼう]

そんな中、廃業する鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)から吉原細見の版木を買い取った西村屋与八(西村まさ彦)が、吉原遊廓の忘八連中に攻勢を展開します。形勢逆転を図る耕書堂の蔦屋重三郎(横浜流星)は、人気作家•恋川春町(岡山天音)の引き抜きを図るも、その義理堅さから上手く行きません。

しかし春町は新たなお抱え先である鶴屋喜右衛門(風間俊介)と反りが合わず、創作意欲(ポテンシャル)を持て余していました。このまま春町を燻らせたくない一心で蔦重と鱗形屋が手を組み、春町の味を活かせる案思(あんじ。作品の構想)を練り上げます。

果たして春町が書き上げる「百年後の江戸」とはいかなる世界か?蔦重(と鱗形屋)の度量と期待に心打たれた春町は、ついに耕書堂への鞍替えを決意するのでした。

そんな第19回放送「鱗の置き土産」。創作を通じて和解する蔦重と鱗形屋の姿に、視聴者は感動したことでしょう。

いっぽう政争に揺れる江戸城中は、そして蔦重に片思いする誰袖(福原遥)は……今週も盛りだくさんの内容をピックアップしてまいります。

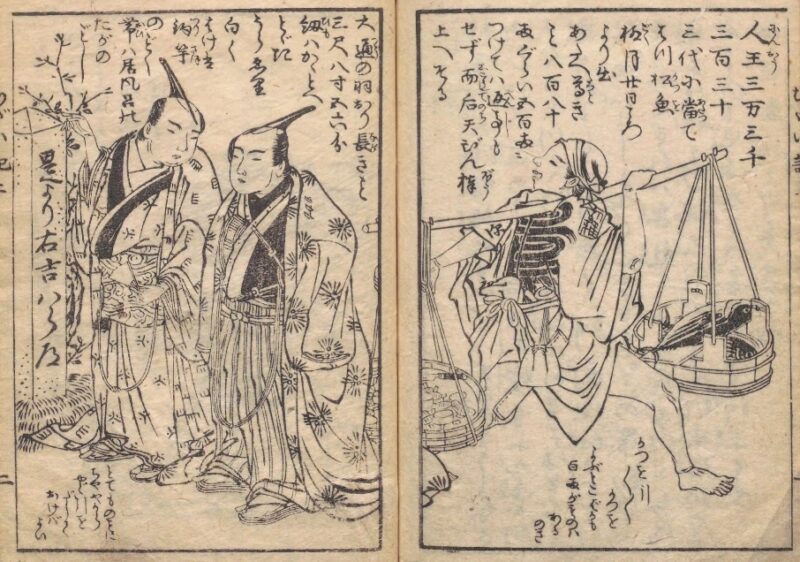

恋川春町の未来予想図『無益委記』とは?

百年後の江戸では、人々がどんな髷を結っているのか……?

安永9年(1780年)から数えて百年後の明治13年(1880年)には、武士たちも髷を結わなくなりつつありました。

※明治4年(1871年)に散髪脱刀令が施行されています。

さすがにそこまでは予想できなかったようですが、恋川春町は『無益委記(むだいき)』で自由闊達な未来予想を描きました。

大河「べらぼう」に登場!恋川春町が江戸の未来を予想した「無益委記」実際の内容を全ページ紹介!

特にストーリーはありません。荒唐無稽なようでいて、それぞれ社会風刺を込めたり込めなかったり……実に活き活きと筆を奮っています。

果たして春町が描いた未来の江戸は、こんな姿になっていました。

- 初鰹の時期が3月から12月に。

- 初鰹が高騰して880両(約8,800万円)に。

- 行商の天秤棒は上反りに。

- 裾を引きずるほど長い羽織が流行る。

- 釣り竿のように長い髷が流行る。

- 真夏の6月が、汗の凍るほど極寒に。

- 素麺を煮て冷やして温汁で食べる。

- 寒すぎて野菜が腐ってしまう。

- 僧侶は堂々と女郎を買うように。

- 僧侶の飲酒や殺生が解禁される。

- 吉原大門に柳でなく松が植えられる。

- 女郎が客を選り好み可能になる。

- 吉原の俄祭りでは茸狩りが大人気。

- 猫も杓子も芸者になる。

- 男娼の切魔見世ができる。

- 地震で天が揺れる。

- 雷が地の底で鳴り響く。

どれが何の風刺か、あるいは単なる空想か、考えてみるのも楽しいですね!

2ページ目 徳川家治「血筋は譲るが、知恵は譲らぬ」苦渋の決断に田沼が涙