全文読まなきゃ勿体ない!伝説の海軍参謀・秋山真之の文才が光る「聯合艦隊解散之辞」の現代語訳を紹介【坂の上の雲】:3ページ目

「聯合艦隊解散之辞」現代語訳

20ヶ月にわたる征伐戦争は既に過去のこととなり、我が連合艦隊は今やその任務を完了し、ここに解散することとなった。

しかし我ら海軍軍人の責務は、連合艦隊の解散によって軽減されるものではない。

今回の戦争で収めた成果を永遠に活かし、なおますます日本の国運を盛んに保つために支えるためには、平時であろうと戦時であろうと、まずは日本の防衛最前線に立つ海軍が武力を発揮して領海を守り、ひとたび有事が起これば即座に応じる覚悟が必要である。

武力とは単に軍艦や兵器など形あるハード面のみではなく、それらを活用する無形の実力つまりスキルや経験などソフト面こそ重要である。

百発百中の大砲1門は、百発一中(100発撃ってようやく一発当たる)の大砲100門に対抗できることを知っているならば、我ら軍人はソフト面の武力(を養う訓練)を重視しない訳にはいかない。

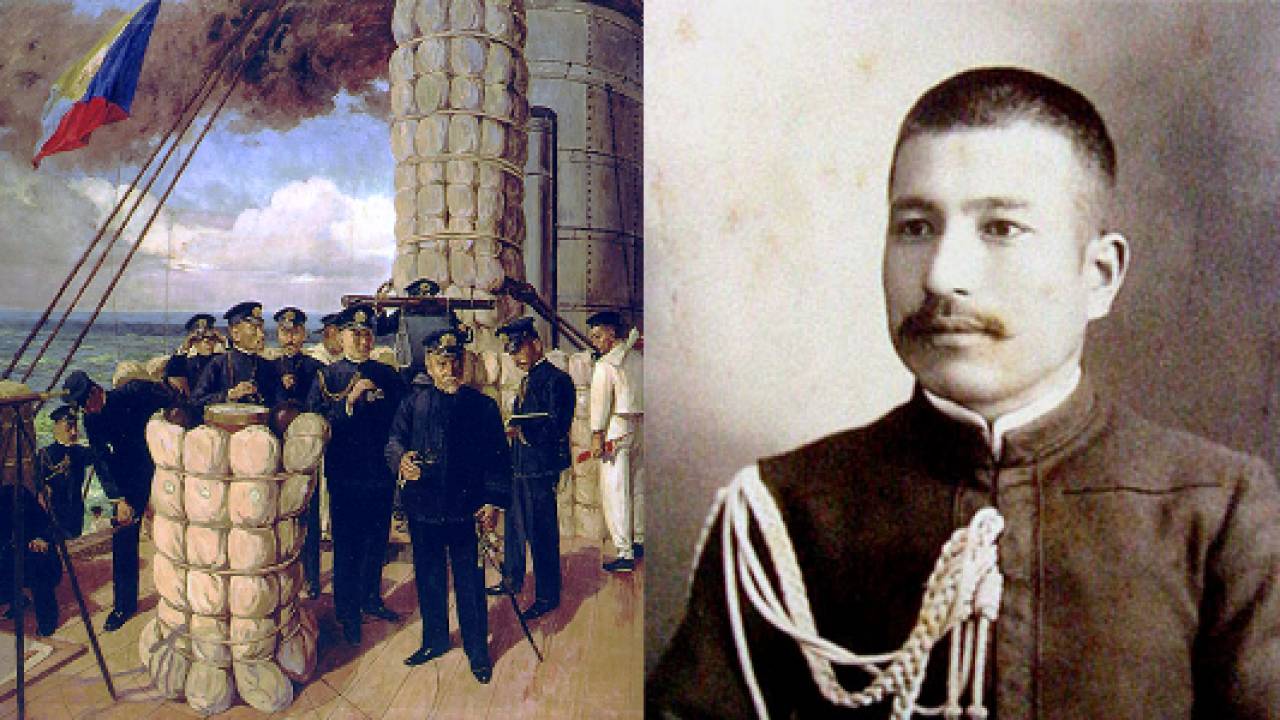

今回我が海軍がバルチック艦隊に勝利できたのは、もちろん天皇陛下の御威光によるところが大きい。しかし平素からの訓練がその御威光を最大限に活かし、戦果に結びつけたのである。

過去の教訓から未来を推し量るのであれば、遠からずまた戦争が始まるのであるから、ひとたび戦争が終わったからと言って気を抜く訳にはいかない。

思うに武人の一生というものは、生まれてから死ぬまで絶えず戦場にいるようなものだから、戦争があろうとなかろうと責務が軽くなったり重くなったりすることはない。

有事に臨んでは武力を発揮し、平穏無事なら武力を修養し、終始一貫して軍人たる(祖国の平和と独立を守る)本分を尽くすだけである。

この一年半というもの、風や波と戦い、寒さや暑さに耐え抜き、しばしば強敵と対決して生死の狭間をくぐり抜けたことは、もちろん容易なことではない。

しかし考えてみれば、これらの体験は長きにわたる一連の大規模演習のようなものである。この絶好の機会を得て多くの知恵と経験を得たことは、武人として比べようのない幸せと言えるだろう。どうしてこれを戦争の苦労だなどと思うであろうか。

いやしくも武人たる者、平和をむさぼるようなことがあってはならない。そのようにたるんでいては、どれほど立派な装備を揃えていようと、まるで砂上の楼閣みたいなもの。暴風が吹き荒れれば、たちまち崩れ去ってしまうであろう。誠に自戒しなくてはならない。

その昔、神功皇后が三韓征伐によって朝鮮半島の国々を4世紀余にわたり従えてきたが、ひとたび海軍が衰えると、たちまち支配権を失った。

また江戸時代に入り、徳川幕府は平和に慣れすぎて武備を怠った結果、黒船が数隻来ただけで国を挙げて大騒ぎする始末。またロシアが千島列島や樺太を狙っているにもかかわらず、これに対して何ら有効な対策を講じられなかった。

ひるがえって西洋の歴史を見ると、19世紀の初め頃、ナイル川やトラファルガーの海戦でフランス海軍を撃破した英国海軍は、祖国に泰山のような安定感をもたらし、それだけでなく海軍力を後代に伝えて世界の進歩に遅れず、今日に至るまで英国の利益を護り、国権を伸ばした。

このような古今東西の教訓は政治の道理を示すものであると言えども、主として武人が治にあって乱を忘れていないかそうでないかに基づく自然の結果でないものはない。

我ら戦後の軍人は、深くこれらの実例に鑑み、既に備えた実力を更に鍛えるため、今回の戦争を通して得た実体験をもって、更に将来的な進歩を図り、世界情勢の発展に後れをとらないないよう努めなければならない。

常に天皇陛下のお言葉を奉り、日々努力し、実力を養いこれを発揮すべき時が来たら、日本を護る大任をまっとうできるよう希う。

天の神様はただ、日頃から訓練を重ねて戦う前から既に勝っている者に対して勝利の栄冠を授ける。これと同時に、一勝に満足して平和を貪る者からは、ただちに勝利を奪い去る。

昔の人も言ったではないか。「勝って兜の緒を締めよ」と。

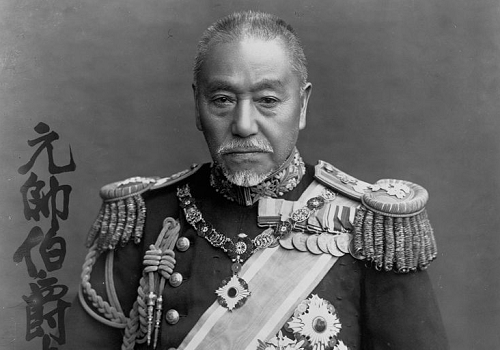

明治38・1905年12月21日 連合艦隊司令長官 東郷平八郎