- No.145【賛否両論】大河ドラマ『どうする家康』を振り返り見えてきた3つの「どうする」まとめ

- No.144「どうする家康」最後はみんなで海老すくい…最終回放送「神の君へ」振り返り

- No.143【最終回予習】本当に色々(1616年)あったね…徳川家康の死から「神の君」となるまで【どうする家康】

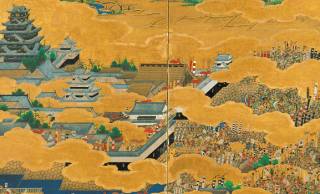

「どうする家康」上洛なんかしている場合か!?第13回放送「家康、都へゆく」振り返り:3ページ目

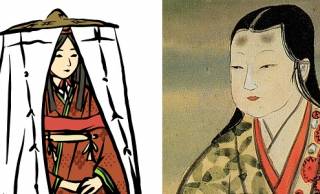

武士としても有能だった茶屋四郎次郎

京都で家康と出会った呉服商の茶屋四郎次郎。本作の設定では三河で松平家に仕えていたが、武士としての素質がないから商売を始めた……とされています。

茶屋四郎次郎とは屋号で、本名は中島清延(なかじま きよのぶ)。父の中島明延(あきのぶ)は信濃守護の小笠原長時(おがさわら ながとき)に仕えていましたが、主家の滅亡がキッカケで武士を廃業、京都で呉服商を始めたのが始まりです。

呉服商がなぜ茶屋になったのかと言うと、第13代室町将軍・足利義輝(あしかが よしてる。足利義昭の兄)が彼の屋敷へしばしば茶を呑みに来たからとのこと。別にお茶を商っていた訳ではありません。

劇中では武士の素質がないと言われた清延ですが、若い頃は家康に仕えて三方ヶ原の合戦(元亀3・1572年12月22日)などで武功を立て、橘の家紋を賜わったとされています。

後に本能寺の変(天正10・1582年6月2日)で信長が横死した際、堺にいた家康の元へ駆けつけて本国への脱出(神君伊賀越え)を支援。この功績により、徳川家御用商人としての地位を確立するのでした。

そして慶長元年(1596年)閏7月27日に52歳で世を去った清延。その後も茶屋四郎次郎の屋号は襲名、後世へと受け継がれていきます。

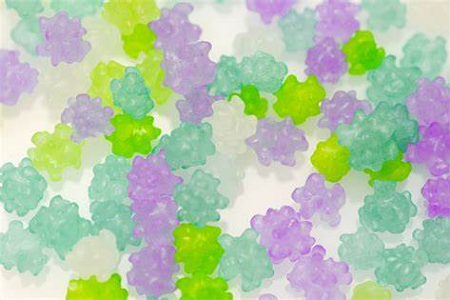

茶屋四郎次郎とコンフェイト(金平糖)

ちなみに家康が茶屋四郎次郎にコンフェイト(金平糖、confeito)を求めたエピソードもフィクションです。

当時は砂糖がたいそう高価だったと言いますが、小さな一粒で山城(国ではなく山に築かれた城)が1~2城も買えるという表現はどうなんでしょうか。

「すごく高いんだぞ!」と言いたいのは解りますが、築城に要する費用は条件によってピンキリです。

そもそも「そんなカネがあるなら、少しでも国許の防備を固めるなり、公家たちへの献上品にでも使ったらどうだ」と思ってしまいますね。

なお砂糖は奈良時代に日本へ伝来し、当初は薬用とされていたのが平安時代ごろから菓子にも使われ始め、狂言の「附子(ぶす。毒の意)」などでも甘くて美味しいものとして珍重される様子が描かれました。

ちなみに金平糖の特徴とも言える小さなトゲトゲは、傾斜をつけた回転鍋に核となる粒(ケシ粒やザラメ糖など)を入れ、糖蜜を流し込んで作るそうです。

傾斜があるため重力で滴が垂れ下がって固まり、回転させることでランダムなトゲが10~30個ほどできるのですが、あの形に作り上げるためには1~2週間もかかるとか。

一部機械化された作業もありますが、現代でも金平糖づくりには職人技が欠かせないそうです。

信長も好きだったと言う金平糖、実際の家康も味わったのでしょうか。

4ページ目 阿月(あづき)は小豆(あずき)?彼女の果たす役割とは

バックナンバー

- No.145【賛否両論】大河ドラマ『どうする家康』を振り返り見えてきた3つの「どうする」まとめ

- No.144「どうする家康」最後はみんなで海老すくい…最終回放送「神の君へ」振り返り

- No.143【最終回予習】本当に色々(1616年)あったね…徳川家康の死から「神の君」となるまで【どうする家康】

- No.142「どうする家康」共に乱世の夢を見ようぞ!第47回放送「乱世の亡霊」振り返り

- No.141二代将軍・徳川秀忠には息子が二人、どちらが将軍に相応しいか家康が課した試験とは?