- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

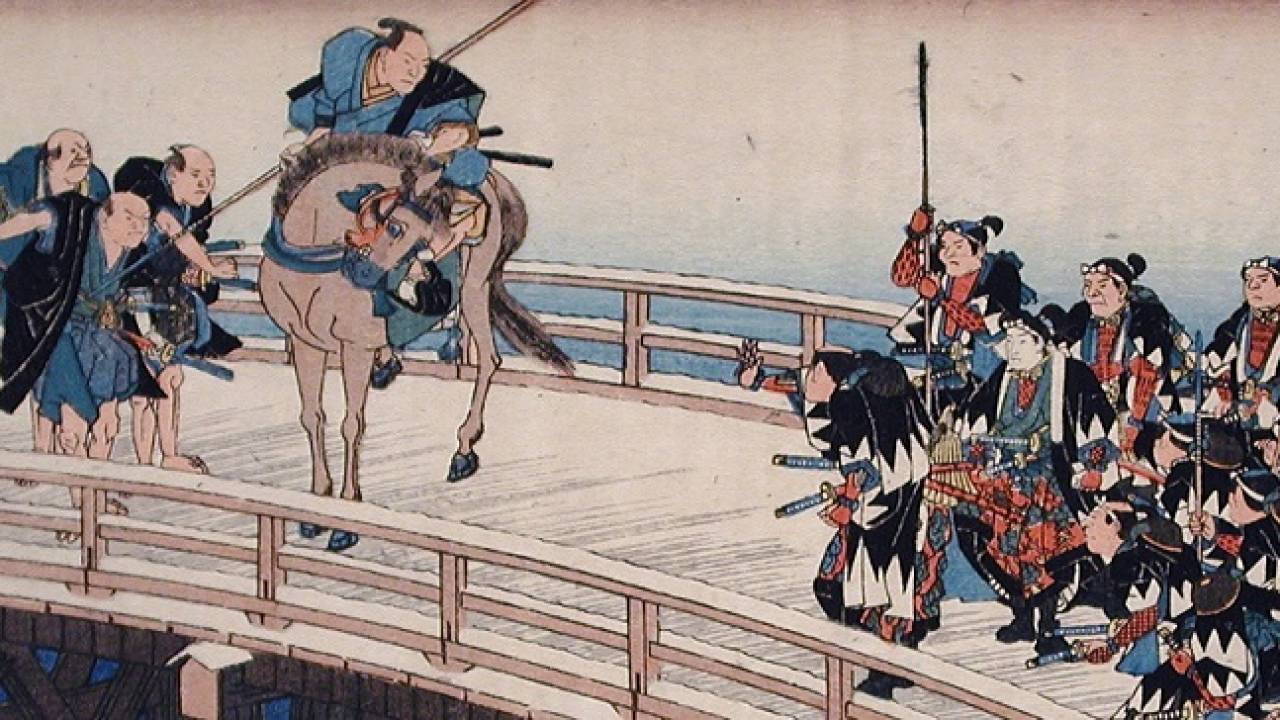

「侍(さむらい)」と「武士」ってどう違うの?それぞれの語源から違いについて紹介

外国の方と話していると、「サムライ(侍)」という単語はよく耳にする一方、「ブシ(武士)」という言葉はほとんど出て来ません。

「Oh,Japanese Samurai!」

恐らくどっちも同じものとして認識されているからなのでしょうが、厳密には違う部分も存在します。

そこで今回は、侍と武士の違いについて紹介したいと思います。

侍(さむらい)

侍の語源が「候ふ・さぶらう」であることはご存知の方も多いと思いますが、その原形は奈良時代以前までさかのぼります。

もともと「見守る・様子をうかがう」ことを意味する「もる(守る)」が、食う⇒食らうのように「もらふ」と変化し、修飾&接頭語の「さ(例:狭霧、小百合など)」を冠して「さもらふ」となりました。

それがいつしか、貴人を見守り、お仕えすることを意味するようになり、平安時代には「さぶらふ」「さむらふ」と変化していきます。

やがて時代が下ると「人買い・人さらい」等のように「~する者」を意味する「さぶらひ」と呼ばれるようになり、鎌倉~室町時代ごろには「さぶらい」と発音・表記されるようになったそうです。

現代のように「さむらい」と発音・表記されるようになったのは室町~戦国時代以降とされ、元々は武士に限定されず、貴人に仕えた職能者全般を指していました。

それが安土桃山~江戸時代以降、次第に武技をもって仕えた武士の代名詞として定着し、今日に至ります。

バックナンバー

- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】