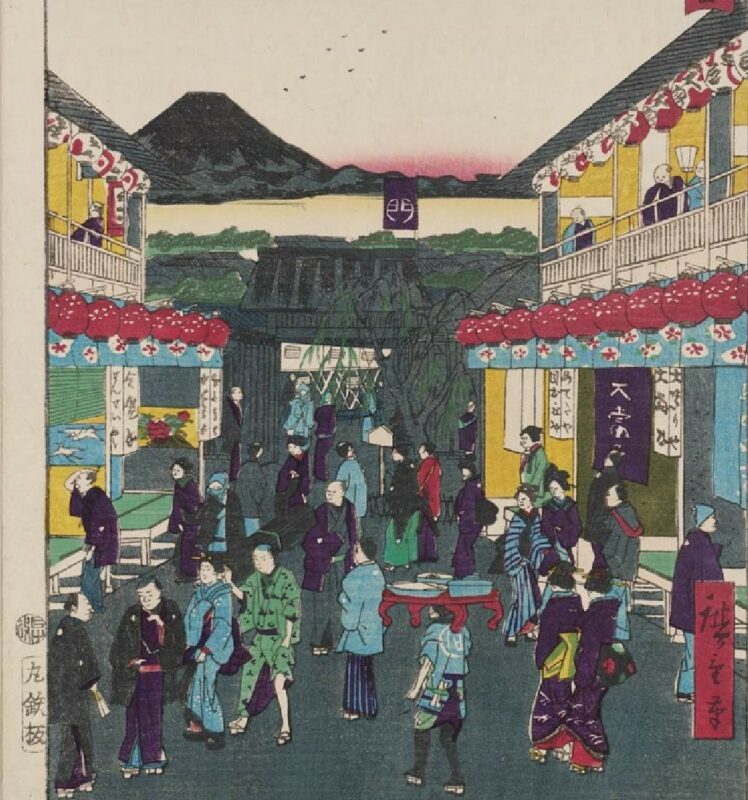

「大河べらぼう」吉原の遊女とは対照的な最下級の娼婦…たった350円で春を売る「夜鷹」の実態とは?【前編】:2ページ目

夜鷹の揚代はたった350円だった

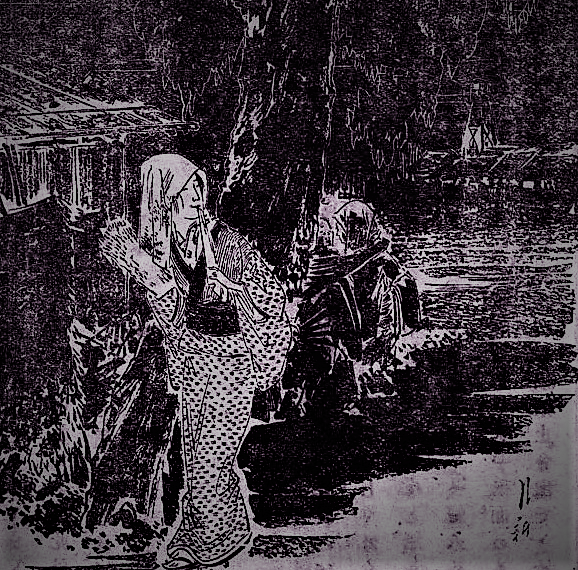

江戸における夜鷹の巣窟として知られていたのは、本所吉田町や四谷鮫ヶ橋などの地域です。これらの地域には、大名の下屋敷や職人たちの長屋が立ち並んでいました。

夜鷹たちがこうした場所に集まったのは、人の数が多く、しかもその多くが下級武士や職人であったためです。

ハナ散る里は 吉田 鮫ヶ橋

この川柳は、江戸時代末期の夜鷹について詠んだものです。

「ハナ」は遊女(夜鷹)と鼻をかけ、「散る」は人生が散ることと鼻が落ちることに掛けています。

つまり、吉田・鮫ヶ橋には、罹患すれば鼻が落ちるような梅毒を患った女性が多く、その年代も10代後半の若年層はいたものの、40代〜60代の年増の遊女が多かったことを物語っているのです。

実際、梅毒の症状が進み、鼻や耳が欠けている娼婦もおり、白髪を墨や油で染めて若作りをしていた夜鷹もいたとされています。

国学者で狂歌師の石川雅望の著『都の手ぶり』には、夜鷹の風体を「みぐるしうきたなげなり」と表現しています。

それにもかかわらず、江戸時代末期の江戸には、夜鷹の数が4,000人を超えていたとか。

夜鷹が多数いた理由は、当然ながら彼女たちに需要があったからです。

彼女たちを必要としたのは、職人や商家の奉公人、日雇い労働者などのこちらも庶民では最下層に位置する人々でした。彼らは吉原遊郭はもちろん、私娼窟である岡場所で遊ぶ金すら持ち合わせていませんでした。

また、ちょっと意外かもしれませんが、武士たちも夜鷹の客だったとされます。

どうしても 武士が多いと 夜鷹云い

この川柳は、武士までもが夜鷹を買っていたことを示しています。この時代になると、町人よりも下級武士の方が、日々の生活に困窮していたようです。そこで、安価な享楽を求めて彼女たちを相手にしたのです。

では、夜鷹に男が支払う揚代は、いくらくらいだったのでしょうか。それは時代によって異なりますが、おおよそ蕎麦一杯と同じ24文と考えられています。24文は幕末の相場を基準に、現在の貨幣価値に換算すると約350円に相当するといわれています。(円換算はその時代により異なります。)

吉原で遊ぶ場合、最上級の遊女を相手にすると、一夜をともにするだけで15万円ほどかかり、馴染みになるための宴席などの費用を含めれば数百万円にのぼりました。

仮に、最下級の「切見世」と称される店にいる局女郎でも、10分間で900円〜1,800円ほどかかったとされています。

このようなことから、夜鷹がいかに安価に遊べる存在だったかが理解できるでしょう。

![【大河べらぼう】蔦重と松平定信(寺田心)の戦い勃発!?史実を基にストーリーの次なる局面を考察[後編]](https://mag.japaaan.com/wp-content/uploads/2025/04/berabouimagemain-320x194.jpg)